歯科医師国家試験の「真の合格率」とは?その実態を徹底解説!

- 公開日:2023.07.04

- 更新日:2024.02.01

- 1031 views

あなたは、

「歯科医師国家試験の真の合格率とは何か知りたい」

「歯学部は卒業が厳しいと聞いているけど、実際はどうなの?」

「国試の合格率低い大学では、どんな対策を取ればいいんだろう?」

といった疑問や不安をお持ちではありませんか?

結論から言えば、毎年3月に公表される歯科医師国家試験の「合格率」は、「見かけの合格率」とも言われていて、現状を正しく把握するには不十分な面があります。

なぜなら、公表されている「合格率」のデータには、一見しただけではわからない、卒業試験の不合格の多さや留年・休学の多さが隠れているからです。

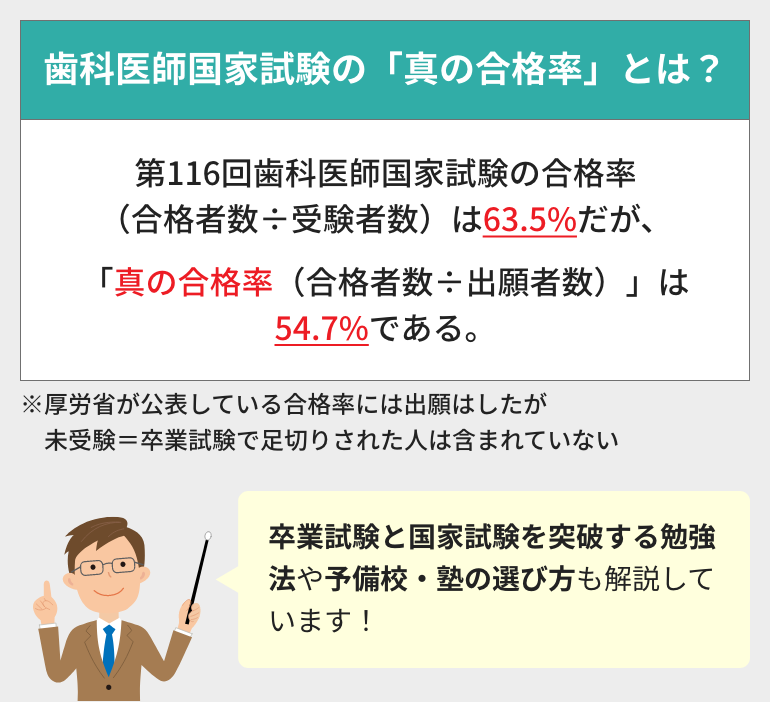

例えば、第116回(2023年)の「見かけの合格率」(合格者数/受験者数)は63.5%でしたが、「真の合格率」(合格者数/出願者数)では54.7%と、大きな開きがありました。

そこで、この記事では、歯科医師国家試験の「真の合格率」とそのカラクリについて解説します。

また、卒業試験を突破し、国家試験に合格するための勉強法、予備校・塾選びのヒントについてもお伝えします。

この記事を読めば、歯科医師国家試験の「真の合格率」を理解した上で、自分に合った大学や、国家試験対策の予備校・塾を選ぶ手がかりが得られるでしょう。

ぜひ、最後まで目を通してみてください。

目次

1章: 歯科医師国家試験の「真の合格率」

歯科医師国家試験の「合格率」のデータには、一見しただけではわからない、卒業試験の不合格の多さや留年・休学の多さが隠れています。

したがって公表されている合格率のデータは「見かけの合格率」とも言われています。

さらに、歯学部に入学しても修業年限の6年で国試に合格できない人も少なくありません。

本章では、歯科医師国家試験の「真の合格率」や「ストレート合格率」とそのカラクリについてお伝えします。

1-1:国試の「真の合格率」とそのカラクリ

厚生労働省が毎年3月に公表している歯科医師国家試験の合格率は「見かけの合格率」であり、「真の合格率」ではないという指摘があります。

さらに「ストレート合格率」(修業年限6年での合格率)を含め、「合格率」の現状と、そのカラクリについて解説します。

1-1-1:「真の合格率」とは

厚労省が毎年3月に公表している合格率は「見かけの合格率」であり、「真の合格率」とは言えないという指摘があります。

なぜならば、この公表値は「合格者数/受験者数」で計算されているので、出願しても受験できなかった人、つまり、卒業試験で足切りされているケースは含まれていないからです。

そのため、「真の合格率」を把握するには、「合格者数/出願者数」を計算する必要があるというのです。

第116回(2023年)の「見かけの合格率」(合格者数/受験者数)は63.5%でしたが、「真の合格率」(合格者数/出願者数)は54.7%でした。

国公立大学では、「見かけの合格率」73.2%に対し、「真の合格率」は72.2%でした。

出願者数849人−受験者数837人=12人で、この程度の差であれば、当日体調不良などで急に受けられなくなる場合もあると考えても、違和感はありません。

しかし、私立大学の場合はどうでしょう?

私立大学では「見かけの合格率」60.1%に対し、「真の合格率」は49.4%と、大きなギャップがあります。

つまり、私立大学では出願者数2,815人−受験者数2,315人=500人と、実に出願者の22.6%(約5人に1人)が出願しても受験できなかったという実態があるのです。

出典:第116回歯科医師国家試験の学校別合格者状況(厚生労働省)

1-1-2:ストレート合格率

さらに、修業年限6年での「ストレート合格率」を見てみましょう。

ここで言う「ストレート合格率」とは、入学してから一度も留年・休学せずに6年生に進級し、現役で卒業試験と国家試験にも合格した人の割合のことを指します。

第115回(2022年)の国公立大学の「ストレート合格率」は、85.4%(岡山大学)〜56.6%(東京医科歯科大学、九州大学)まで開きがありました。

一方、私立大学ではさらに低く、70%を超えている2校(東京歯科大学、昭和大学)以外は、ほとんどの大学で50%を下回っていました。

これは、私立大学の歯学部に入学しても、2人に1人は6年間では歯科国試に合格できないということを意味しています。

新卒の合格率が80%を超えている大学でも、ストレート合格率が低い場合は、留年・休学など、卒業試験以前にふるいにかけられている可能性があります。

実際、歯学部は他学部に比べて、各学年で留年・休学したり、6年時に卒業不可となる学生が多いことが知られています。

出典:令和4年度 各大学歯学部の入学状況及び試験結果(文部科学省)

1-2:大学にとっての「合格率」

前項でもお伝えしたように、歯学部6学年時に国家試験を受けようと出願しても、卒業試験で不合格となり、国家試験を受験できなくなってしまう学生は少なくありません。

大学にとっての「合格率」を理解するためには、学生を集めるのが難しい大学の実情を知る必要があります。

2022年の歯学部の受験者数は、募集定員を上回っていたものの、合格しても入学しない学生がいることから、充足率(入学者数/定員数)は88.1%でした。

現在では、私立大学の半数以上が募集定員を満たしておらず、定員割れした大学数は、2020年は8校でしたが、2021年は11校、2022年は12校と、厳しい状況が続いています。

このような状況下で、国家試験の「合格率」の高さが、学生を集める上で魅力的な要素だと考える大学にとっては、少しでも「合格率」を高く見せたい事情があると推測されます。

参考:文部科学省:令和4年度 各大学歯学部の入学状況及び国家試験結果

2章:卒業試験で足切りされる学生の特徴

1章では公表されない「真の合格率」について解説してきました。

しかしながら、せっかく国家試験の勉強をしてきたのに、卒業試験に不合格となった結果、国家試験を受けることすらできない(=足切りされる)となると、とても悔しいですよね。

そこで、この章では卒業試験で足切りされてしまう学生の特徴を紹介していきます。

もしあなたが、卒業試験と国家試験の合格を目指している場合、足切りされないための対策を立てる参考になるでしょう。

2-1:勉強方法に迷いがある

卒業試験で足切りされる学生の特徴として、まず最初に挙げたいのは、勉強方法に迷いがあるということです。

「この勉強方法で合格できるのか?」

「もっと効果的な勉強方法があるのではないか?」

と迷っている状態では、勉強に集中できません。

また、迷っているうちに時間が過ぎ、計画していた勉強が終わらないまま試験当日を迎えてしまうことにもなりかねません。

そうならないために必要なことは以下の2つとなります。

- 過去、実際に合格した先輩の話を聞く

- 大学や予備校・塾の先生など、受験のプロに早めに相談に乗ってもらう

受験生に多いのは、自分のことで手一杯になってしまい、周りが見えていないというケースです。

そこで、客観的に自分の現状を把握するために、まずは過去合格した人や、受験のプロから意見をもらうことが一番の近道となります。

2-2:出題傾向を把握できていない

卒業試験でも、国家試験でも、合格するためには、出題傾向を把握する必要があります。

ここでいう「出題傾向」とは、

- 毎年必ず出題される基礎的知識

- 問題文や選択肢をひねって問われるコアな知識

- 医学的知識や近年出題傾向の高い分野の知識

といった、確実に得点に結びつく知識のことを指します。

また、第116回(2023年)は、必修問題の形式に「現行のAタイプに加えてX2タイプが採用されたこと」が、大きな変更ポイントでした。

この変更により、今まで必修は「1問正解を選べ」という形式でしたが、選択肢から「2つ選べ」という設問形式が入ってきました。

このような出題形式の変更についても、事前に確認して対策を立てておくと、本番で慌てずにすみます。

つまり、余裕を持って試験本番に臨むためには、これらの出題傾向を把握しておく必要があるのです。

2-3:暗記主体で応用が効かない

受験生が取りがちな勉強法として挙げられるのが、答えを覚えることが目的化してしまった「暗記主体の勉強法」です。

この「暗記主体の勉強法」では、思考法やロジックが本質的に理解できていない場合が多く、試験本番で少し捻られただけで解けなくなってしまいます。

そこで対策としては、

- 最低限必要な「コアな知識」を押さえる

- 関連する知識を紐づけて覚える

- 問題を解く上で必要な思考法やロジックを理解する

の3つが挙げられます。

これらを何回も繰り返して行うことで、応用力が身に付き、正答率が高まることでしょう。

アウトプット中心の勉強方法について、より詳しく知りたい人はコチラの記事で詳しく解説していますので、ぜひ一度ご覧ください。

【歯科医師国家試験】効率的な勉強法、科目・分野別のおすすめ勉強法

3章: 卒業試験と国家試験を突破する勉強法

この章では、卒業試験と国家試験の違いと共通点について解説します。

卒業試験と国家試験の同時合格を目指す現役生も、卒業はできたものの惜しくも国家試験には合格できなかった浪人生も、ぜひ参考にしてみてください。

3-1: 卒業試験と国家試験の勉強法の違い

卒業試験と国家試験それぞれの合格に向けた勉強法の違いは、大まかに表すと以下のようになります。

- 卒業試験

→暗記主体の勉強法でも合格できることがある

- 国家試験

→暗記のみでは難しい、考え方が問われる問題への対策が必須

つまり、卒業試験は合格できたのに、国家試験には不合格となってしまった人の多くは、ひたすら知識を積み上げる暗記中心の勉強法を行っていた傾向にあります。

なぜならば、大学では試験範囲をとにかく詰め込むような講義がなされていることが多く、卒業試験でも、それらの細かい知識を問う問題が多く出題される傾向にあるからです。

そのような細かい知識を問う問題に正答して卒業試験を合格できたとしても、国家試験は暗記だけでは対応できない問題も多く出題されます。

しかし、2章でも説明した通り、最低限のコアな知識を押さえて、「考え方」を問う問題に対応できる勉強法に注力していけば、卒業試験も国家試験も合格できるのです。

3-2:合格に必要な勉強法の共通点

国家試験と卒業試験のどちらにも合格するために必要な勉強法や能力とは、

- 暗記よりアウトプット重視で勉強する

- 好奇心を持って主体的に学ぶ

- 客観的な意見を受け入れ改善する

の3つが挙げられます。

3-2-1: 暗記よりアウトプット重視の勉強法

卒業試験・国家試験の問題を解くためには、もちろん暗記も必要です。

例えば、必修問題の公衆衛生の制度名など、知らなければ全く解けない問題もあるからです。

しかし、試験本番で必要となるのは、それらの暗記した知識を正確に使うことができるアウトプット能力です。

そのため、ただひたすら過去問や模試を解いて、正解・不正解チェックしたり、覚えた知識をノートにまとめたりすることは、アウトプットとはいえません。

理想的なアウトプットは、インプットした情報を確実に使える形にすることです。

おすすめのアウトプット方法としては、過去問や模試を解く際に、周辺事項を一緒に書き出してみることです。

また、インプットしたものを声に出して解説したり、他人に説明する形でアウトプットすることも非常に有効です。

アウトプットしたものを、積極的に誰かに客観的な視点からフィードバックしてもらうことで、独りよがりな覚え方にならないことを心がけると良いでしょう。

ちなみに、第116回(2023年)の国家試験では、知識としては基本的な知識が求められ、考えさせる問題が増えたことから、今後も同様の傾向となると予想されています。

したがって、今後国家試験の合格を目指す受験生は、これまで以上にアウトプット力を鍛える必要があるのです。

3-2-2:好奇心を持って主体的に学ぶ

歯科医師国家試験の受験勉強は、少なくとも1年間の長丁場を、全国に約3,000人いるライバルと競うものです。

もちろん、その間は多くの受験生が不安や悩みを抱えることもあるでしょう。

しかし、誰かにやらされているような受け身の勉強姿勢で取り組んでいては、合格は遠のいてしまいます。

ためには、好奇心を持ちながら勉強し、自分自身のモチベーションを高め続けていくことが重要であり、これは歯科医師として働く上でも欠かせない姿勢です。

3-3-3:客観的な意見を受け入れ改善する

受験勉強では、常に勉強の方向性が正しいかどうかを確認する客観的な視点を持つことが欠かせません。

大学の先生や予備校・塾の講師からの意見や、模試の結果表など、自分の現状についての客観的な情報を素直に受け入れることが重要です。

受験勉強に限らず、歯科医師として働く上でも、自分だけが正しいと思わず、周りの情報や人の意見も受け入れる姿勢が必要です。

すなわち、このような客観的な意見を受け入れて改善する能力を持った歯科医師を選抜する試験こそが歯科医師国家試験なのだといえます。

もしあなたが、自分にこの能力が欠けていると感じた際は、まず楽しいと思える分野の勉強から手を付けたり、信頼できる人にアドバイスを貰ったりすることから始めていきましょう。

4章: 合格率を高めるための予備校・塾の選び方

歯科医師国家試験の受験生の中には、予備校や塾に通うことを検討されている方も多いと思います。

もちろん、大学の講義や市販テキストで独学して合格する人もいますが、最短・最速で合格するためには予備校・塾を活用することが有効です。

この章では、少しでも合格率を高めるための予備校・塾の選び方についてお伝えします。

もしあなたが予備校・塾選びに迷っている場合は、これらの情報を基に総合的に検討することをおすすめします。

4-1: 模試の順位別の選び方

合格するための道筋は、現時点の学力や理解度によって大きく異なります。

そのため、自分に合った予備校・塾を選ぶには、まずは客観的な指標として模試の順位から考えることがおすすめです。

年度初めに予備校を検討している方は、昨年度最後に受けた模試の順位を判断材料にしてみてください。

なお、ここでは、受験者数3,000名を想定した全国模試の順位を記載していきます。

4-1-1:1,000位以内

模試の順位が1,000番以内であれば、このまま受験当日まで頑張ってみてください。

もし不安がある場合は、大手・中堅予備校などの短期講座を受講したり、個別指導塾で苦手な科目の解説を受けることも有効です。

ただし、昨年度の模試で1,000番以内でも国試に落ちてしまった人は、今年は本番で確実に実力を発揮できるようにメンタル面のトレーニングを欠かさないようにしましょう。

また、自分の今の実力に安心して気を抜かず、積極的に模試を会場受験するなどして、本番で実力を発揮できる成功体験を積んでおくことが合格のカギとなります。

4-1-2:1,001〜1,500位

この順位の人たちは、大手予備校の指導方針・講義にもっとも合致した学力レベルといえるでしょう。

したがって、大手予備校の授業に1年間遅れずについていけば、合格に十分な実力がつくと思われます。

毎年秋以降には、臨床実習を終えたばかりの国公立現役生約600人が追い上げてきますので、得意科目を伸ばしつつ、苦手科目を克服することを意識して、1年間取り組みましょう。

4-1-3:1,501〜2,000位

この順位の人たちは、得点がボーダーライン付近にあるため、たった数問のケアレスミスや取りこぼしで合否が別れてしまう可能性があります。

しかし、同時に少しの努力で飛躍的に順位が伸びる可能性もあります。

苦手分野の得点力を上げて、1,000位台前半を目指すには、苦手科目に特化した指導を受けられる個別指導塾がおすすめです。

4-1-4:2,000位以降

2,000位以降の人は、基礎知識が欠けている可能性が高く、現在の勉強法の大幅な見直しが必要です。

この順位の人たちに求められるのは、個人の学力に合わせた指導となりますので、浪人生は個別指導塾、現役生は大学の卒試の内容を熟知している中堅予備校がおすすめです。

なによりもまず、学習管理と基礎固めが重要ですので、毎日の目標を明確にして勉強する習慣を身につけましょう。

4-2:現役or浪人回数別の選び方

現役生と浪人生の最大の違いは、卒業試験の有無です。

現役生は、卒試対策と並行して国試対策が必要である一方で、浪人生は、浪人回数で状況によって最適な対策が異なります。

4-2-1: 現役生

一般的に5年生までの学内試験では、科目別の試験が行われたり、一夜漬けの勉強法でも対応可能な傾向があります。

しかし、多くの大学では6年生から国家試験に準拠した出題形式に変わるため、そのような勉強法を続けていては成績が伸び悩んでしまう可能性が高いです。

現役生に必要となるのは、

- 国家試験の出題形式に慣れること

- 卒業試験の出題傾向を把握した勉強

となりますので、大手予備校の国家試験対策コース、もしくは大学の卒業試験に特化した中堅予備校で教えてもらうことがおすすめです。

4-2-2: 1浪目

初めての浪人生活においては、勉強習慣の継続が合格の鍵になります。

そのため、1浪目の方は、年度初めから大手・中堅予備校の通学コースに通うのが有力候補の1つと考えられます。

卒業試験に合格できたということは、基本的な学力はついているものの、国試の合格には今ひとつ何かが足りなかった、ということです。

また、2浪目以降になると合格率は一気に20%近く下がるため、1浪目で確実に合格するためにも、予備校・塾選びは真剣に考えることが重要です。

4-2-3:2〜3浪目

1浪目に国試に特化して勉強したにもかかわらず不合格だった人は、勉強法・テキスト・予備校のいずれか、もしくは全部の相性が悪かったことになります。

そのような2〜3浪目の人は、これまでとは異なるアプローチを試みることがおすすめです。

例えば、これまで大手予備校に通っていたのであれば個別指導塾に変えてみる、別の出版社のテキストに変えてみる、などの対策を取っていきましょう。

また、2浪目以降になると、臨床実習から時間が経っていることもあり、臨床的判断能力や、診療時に用いる器具名や材料名などの知識が欠けている傾向にあるため、それらは必ず補強しておく必要があります。

4-2-4:4浪目以降

4浪目以降の国家試験合格率は、約20%以下となります。

その原因は、基礎知識・勉強法・勉強時間・生活リズムに問題があると考えられます。

また、一緒に受験生活を乗り越えてきた友人が合格し、自分だけが取り残された状態に陥り、メンタル的にも負担が掛かっていることも想像されます。

このような場合、大幅な意識・行動変容が必要です。

まずは、個別指導塾で1対1でしっかり指導してくれる講師を見つけると良いでしょう。

4-3:時期別・入塾タイミング別の選び方

予備校・塾選びを行うのは、年度初めが一般的ですが、年度途中で検討する人もいます。

ここでは、「時期別・入塾タイミング別の選び方」を提案しますので、参考にしてください。

4-3-1:年度始め(3〜4月)

この時期の予備校・塾選びは、時間に余裕もあるので、慎重に検討することが合格への鍵となります。

年度始めには、多くの予備校・塾の入塾説明会や相談会などが開催されていますので、できるだけ多くのパンフレットを取り寄せたり、実際に校舎を見学したりしましょう。

焦って決めず、比較検討する際は、大手、中堅、個別指導塾など異なる種類の予備校・塾から候補を選び、自分にあった講義・指導タイプを探すことが大切です。

無料相談などの際は、「1年間の成績の伸び方(成長曲線)」や、「思うように成績が伸びなかった時の原因や対策」など、先々の見通しも含めて質問することがポイントです。

4-3-2:夏季(5〜9月)

この時期に「今のままの勉強を続けていけば受かる」という確信が持てていない場合、思い切って環境を変えてみることが大切です。

その際は、夏期講習や特別講座や短期の講座だけではなく、国試当日まで面倒を見てくれる予備校・塾を選ぶようにしましょう。

大手予備校の通学コースや中堅予備校の通年コースは募集期間があるため、途中入塾に寛容な個別指導塾がおすすめです。

4-3-3:直前期(10〜12月)

10〜12月の直前期は、全国模試を数回受験して、自分の学力を把握しているタイミングです。

国試当日までの時間との勝負の時期で、予備校・塾探しに時間を割くなら、1問でも多く過去問を解いた方が良いでしょう。

しかし、「自分を変えたい」という強い意志を持っている場合は、勉強法をガラッと変えて短期間で成果を出せる予備校・塾を選ぶことをおすすめします。

当メディア「歯科国試ドットコム」を運営するオンライン個別指導塾「60日合格塾」は、まさに直前期に60日間で合格するための勉強法を教えていますので、気になる方はぜひコチラから詳細を見てみてください。

4-4: 一番大切なのは相性を見極めること

ここまで、あなたに合った予備校・塾選のポイントをお伝えしてきましたが、もっとも大切なことは、自分との相性を見極めることです。

そのためには、

- 電話で問い合わせる

- 講師やスタッフに直接相談する

- 実際に校舎に足を運んでみる

など、実際に自分で見聞きした情報を基に判断することが重要です。

また、一度入った予備校・塾と相性が合わないと感じたら、ずるずると継続せずに、すぐに他のところに移ることを検討しましょう。

不安を抱えたまま続けた結果、国試に不合格となり翌年も浪人すると、生活費等も含めた総額でおよそ200〜1,000万円近くの費用が再び必要となってしまいます。

したがって、相性の良い予備校・塾に入り今年確実に受かることが、もっとも費用を押さえられるでしょう。

これらの判断軸から見た最適な予備校・塾の選び方は、コチラの記事で詳しく解説していますのでぜひ一度読んでみてください。

【歯科医師国家試験】大手・中堅予備校と個別指導塾の違い、適切な選び方

5章:【親御様向け】子供の合格のためにできること

本章では、親御様がお子様の合格のためにできることとして、

- お子様の学習意欲を削がないための方法

- お子様に合った予備校・塾選びのポイント

についてお伝えします。

5-1:子供の学習意欲を削がない

親御様がお子様の学習意欲を削ぐ原因としては、

- 親自身の主観で的外れな助言をする

- 子供の勉強に干渉しすぎる

などが挙げられます。

ここでは、そのようなパターンの例と対策についてお伝えします。

5-1-1:親自身の主観で的外れな助言をしない

親御様が歯科医師の方に多いパターンとして、

「自分は大して勉強していないけど合格できた」

「自分の受験時代に比べて努力が足りない!」

などとご自身の受験エピソードを一方的に話してしまうことがあります。

これらは、お子様にとっては全く意味のないアドバイスであるばかりか、お子様のやる気をもっとも削ぐ原因の一つです。

また、お子様の不安を和らげようと、親自身が過去に国試を受けた時の記憶を辿ってアドバイスをしてしまう事があります。

ご自身が国試を受けていない親御さんは、ネットの情報を一生懸命に調べて、そこから拾った上澄みの情報をお子さんに投げてしまう場合もあります。

しかし、そのようなことは全くの逆効果です。

なぜならば、約30年前の第85回歯科医師国家試験の合格率は83.5%と、第116回よりも数値上では約1.3倍も受かり易い試験でした。

また、現在の試験範囲は、インプラントなどの新しい技術や高齢者歯科など多岐に広がっており、当時と比べて覚えなければいけない範囲が膨大になってきています。

現代の受験生ではない親御様は、この様な時代の変化や、その感覚のズレに気付くことができないまま、過去の受験エピソードなどを話してしまいがちです。

そのような時には、予備校や塾のような信頼できる受験のプロの手に委ねることが重要です。

5-1-2:干渉しすぎず黙って見守る

お子様の勉強に干渉しすぎるのもよくあるケースです。

お子様が勉強しないことに不安を感じて、

- 「そろそろ勉強したら?」と小言を言う

- 勉強の進捗状況を頻繁に聞く

- お子様の意思に反して勝手に予備校のパンフレットなどを集めて渡す

などの行動は、自分自身のペースで勉強を進めたいお子様にとっては、不要なノイズになってしまいます。

お子様自身が受ける試験に親御様が干渉するということは、お子様の主体性や意思を妨げてしまう行為なのです。

基本的には、親御様はお子様が合格するまでは日々見守ることだけに徹してあげた方が良いでしょう。

5-2:お子様に合った予備校・塾を選んであげる

本項では、できる限り後悔しないお子様の予備校・塾選びの際に重視すべき

- 親の安心より本人が自信を持てるか

- 講義時間数よりアウトプットの指導

- 出欠やミニテストだけで見ない

について解説します。

もしお困りの際は、ぜひ参考にしてください。

5-2-1:親の安心より本人が自信を持てるか

予備校・塾を選ぶ際、「全寮制の塾に入れて安心したい」など、「親にとって安心できるか」という視点で考える方が多くいらっしゃいます。

しかし、もっとも大切なのは、お子様本人が自信を持てるかどうかです。

もし自信が持てないと、全国模試の結果に振り回されたり、やる気を失って肝心な直前期のラストスパートができなくなってしまいます。

そのため、その予備校・塾に通うことで本当にお子様が自信を持てそうかを確認した上で、親子ともに納得して決めることが重要です。

5-2-2:講義時間数よりアウトプットの指導

予備校・塾選びでは、講義の時間数よりもその内容が重要だということを覚えておきましょう。

なぜならば、国家試験で合否を左右するのは、暗記力より論理的思考力であるため、そうした能力を高めるアウトプット型の指導をしてくれることが、より重要なのです。

また、予備校・塾に通っていても、自学自習の時間がもっとも大切です。

自学自習の時間で解いた問題や思考過程をチェックし、修正してくれる予備校・塾を選ぶことが合格への近道です。

5-2-3:出欠やミニテストだけで判断しない

毎日の出欠やミニテストの結果などを親御様が把握できる制度を設けている予備校・塾もあります。

ですが、それらの情報だけに頼ってお子様に接してしまうと、親子関係が悪くなってしまう恐れがあります。

そのため、親御様に対してしっかりと面談や電話などで、お子様の学習状況や今後について話し合い、サポートしてくれる予備校・塾を選ぶことをおすすめします。

5-3:悩んだら「60日合格塾」に無料相談

大学や予備校・塾選び、勉強法に不安や迷いを感じているのであれば、是非一度、当メディアを運営する「60日合格塾」の無料相談を受けてみることをおすすめします。

60日合格塾では、無料相談を電話・メール・LINE・Zoomなどで365日受け付けています。

ご相談の際は、コチラのLINEに登録して、是非お気軽にメッセージをお送りください。

まとめ: 歯科国試の真の合格率を知り、確実な対策を!

いかがでしたか?

今回の内容をまとめます。

■歯科医師国家試験の「合格率」とそのカラクリ

歯科国試の合格率は、「真の合格率」を把握することで、より具体的な対策が立てられます。

第116回(2023年)の歯科国試の合格率は、

「見かけの合格率」63.5%に対し、「真の合格率」は54.7%でした。

私立大学では、「ストレート合格率」(115回、2022年)は大半が50%を下回っていました。

■卒業試験で足切りされる学生の特徴は

- 勉強方法に迷いがある

- 出題傾向を把握していない

- 暗記主体で応用が効かない

などで、それぞれに応じた対策が必要です。

■卒業試験と国家試験に共通して重要なのは、

- 暗記よりアウトプット重視で勉強する

- 好奇心を持って主体的に学ぶ

- 客観的な意見を受け入れ改善する

ことです。

■自分に合った予備校・塾を選ぶ際は、

- 模試の順位別

- 現役or浪人回数別

- 時期別・入塾タイミング別

などに応じて自分との相性を見極めましょう。

■親御様がお子様の学習意欲を削ぐ原因として

- 親自身の主観で的外れな助言をする

- 勉強に干渉しすぎる

などが、よくあるパターンです。

基本的には黙って見守り、大学や予備校・塾などの受験のプロに任せることが重要です。

■後悔しない予備校・塾選びのためには、

- お子様本人が自信を持てるようになるか

- アウトプット型の指導をしてくれるか

- 親への学習状況の報告や面談があるか

を見て、お子様に合った選択をしましょう。

最後に、当メディアを運営する「60日合格塾」の詳細をもっと知りたい場合は、コチラのサイトをぜひご覧ください。

当塾では無料個別相談を電話・メール・LINE・Zoomなどで365日受け付けています。

ご相談の際は、コチラのLINEに登録してお気軽にメッセージをお送りください。

以上、本記事では、歯科医師国家試験の「真の合格率」とそのカラクリについて解説するとともに、卒業試験と歯科医師国家試験に合格するための勉強法、予備校・塾選びのポイントをお伝えしました。

この記事の内容を参考に、今すぐ行動を開始しましょう。

当メディア「歯科国試ドットコム」は、歯科医師国家試験の受験生が確実に合格できるように、受験生本人と親御様向けに情報提供するメディアです。

もしあなたが、歯科医師国家試験に対して不安を抱えている場合、ぜひ当メディアの記事を読んで知識やスキルを身に付け、合格に向けた正しい努力ができることを願っています。