【歯科医師国家試験の過去問一覧】第113回~116回の問題をジャンル別に掲載

- 公開日:2024.01.25

- 更新日:2024.02.01

- 205 views

あなたは、

- 歯科医師国家試験の過去問をすぐに見たい

- 歯科医師国家試験の過去問や解答をネットでさくっと確認したい

と思っていませんか?

当サイト「歯科国試.com」では、第113回から第116回までの歯科医師国家試験の過去問を、試験年と科目別に整理しています。

すぐに確認したい方は、こちらからご覧ください。

歯科医師国家試験の過去問は、厚生労働省のサイトなどでも確認できます。

しかし「特定の問題をすぐに確認したい」という場合には、使いにくい状態です。

そのため、当サイトでは、歯科医師国家試験の過去問を試験の年やジャンル、正答率で整理しています。

気になったときにすぐに、問題と解答を確認できるようになっていますので、ぜひご活用ください。

この記事では、第113回から第116回までの歯科医師国家試験のページを整理して紹介していますので、この記事からも過去問を調べることができます。

さらに、歯科医師国家試験に合格するためには、過去問をただ解くだけでなく、解いた後にしっかり活用することが大事です。

そこでこの記事の最後では、歯科医師国家試験の過去問を使った受験勉強の方法も解説します。

ぜひこの記事は「お気に入り」などに登録し、繰り返しご活用ください。

また、まわりの受験生にも教えてあげてくださいね。

目次

1章:第116回(令和5年)歯科医師国家試験の過去問と解答

第116回の歯科医師国家試験の過去問と解答を、A問題からD問題に分けて掲載しています。

2章:第115回(令和4年)歯科医師国家試験の過去問と解答

第115回の歯科医師国家試験の過去問と解答を、A問題からD問題に分けて掲載しています。

3章:第114回(令和3年)歯科医師国家試験の過去問と解答

第114回の歯科医師国家試験の過去問と解答を、A問題からD問題に分けて掲載しています。

4章:第113回(令和2年)歯科医師国家試験の過去問と解答

第113回の歯科医師国家試験の過去問と解答を、A問題からD問題に分けて掲載しています。

ここまで歯科医師国家試験の過去問を紹介しました。

これらの過去問を活用することで、あなたの受験勉強の効率もより高まると思います。

しかし、冒頭でも述べたように、過去問は解くだけで終わらせてはいけません。

これから説明するように、歯科医師国家試験は難易度が上がる可能性もあり、これから合格するためには、より効率的・計画的に勉強を進める必要があるからです。

そこでこれから、歯科医師国家試験の近年の傾向と、過去問も活用したこれからの対策について説明します。

5章:第116回歯科医師国家試験の合格率・推移

この章では、第116回の歯科医師国家試験の内容から、合格率とその推移そして今後考えられる傾向について解説します。

そのあとに、具体的な対策も説明しますので、あなたの受験勉強の参考にしてください。

5-1:合格率、傾向、推移について解説

歯科医師国家試験の第116回(2024年)について、簡単にデータを確認します。

- 合格率:63.5%

- 合格者数:2,006人(受験者数3,157人)

前年の第115回は下記の結果だったため、合格率は若干持ち直し、合格者数も2,000人を上回る結果になりました。

- 合格率:61.6%

- 合格者数:1,969人(受験者数3,198人)

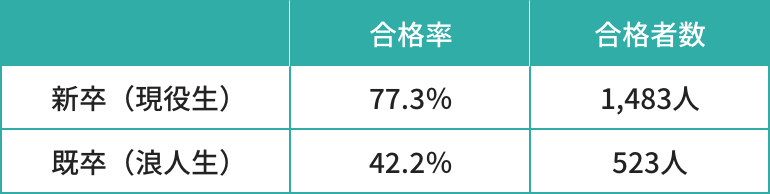

また、第116回歯科医師国家試験の結果を、新卒(現役生)と既卒(浪人生)で比較すると下記の通りです。

既卒(浪人生)の合格率が40%台に持ち直したことが特徴的でした。

第116回の歯科医師国家試験について、詳しい解説は下記の記事をご覧ください。

第116回の歯科医師国家試験は、第115回よりも合格者数が増えたことを確認しました。

このように書くと「今後も、合格しやすい傾向が続くのかな?」と思われる場合もあるかもしれませんが、長い目で見ると合格率はもっと下がる可能性が高いと考えられます。

5-2:第117回以降、より難易度が上がる可能性

第117回以降の歯科医師国家試験の、難易度が上がる可能性があるのは、

- 歯科医師が多すぎることから、政府が国家試験の合格率を引き上げており、その傾向が続くため

- 日本歯科医師会も合格者数を削減する方針を決めたため

という理由からです。詳しく解説します。

5-2-1:歯科医師国家試験の合格率低下の流れ

今後の歯科医師国家試験の合格率が下がる可能性が高いのは、これまでの歴史的な経緯から分かります。

【歯科医師国家試験の合格率低下の背景】

- 昭和40年代から50年代にかけて、歯科医師の不足が叫ばれ多くの歯学部が新設された結果、今度は歯科医師過剰の状態となった

- 政府は、昭和62年に削減計画を策定し、それ以降、歯科医師国家試験の合格基準を引き上げた。

- このような経緯から、実際に、歯科医師国家試験の合格者数は2013年の第106回から2014年の第107回にかけて、突如として約2,400名から約2,000名に減らされました。

第116回でも、合格者数は約2,000名です。

5-2-2:日本歯科医師会の方針

日本歯科医師会も、今後の合格者数を絞っていく方針を決めています。

歯科医師の需給バランスや歯科医師の質の低下の問題を受けて、公益社団法人日本歯科医師会が、平成26年10月「歯科医師需給問題の経緯と今後への見解」という提言書をまとめています。

この中で、「今後の新規参入歯科医師数を約 1,500 名、総歯科医師数は82,000 名を上限とする」と明記されました。

さらに、「開業歯科医の感覚からみた定性的な適正数は、約 75,000 名程度である。」とも明示されていることから、相当の危機感を持って歯科医師国家試験の合格者の削減を進めていく意向を持っていることがわかります。

このような背景から、第117回(2024年)でも、引き続き合格者数が削減されることが懸念されます。

したがって、今後の歯科医師国家試験においては、模試順位が全国2,000位以内でも全く安心できず、1,000位以内でようやく合格圏内といえるような状況になってきていることを、受験生とその親御様には認識をしておいていただきたいと思います。

6章:過去問を有効活用して国試合格を目指そう

今後の歯科医師国家試験の合格率低下の可能性を知ったあなたは「合格できるか不安」と思われたかもしれません。

確かに、歯科医師国家試験への合格は簡単ではありません。

しかし、歯科医師国家試験の特徴を押さえて、あなたの現状を客観的に分析し、冷静に対策を練れば、合格基準まで引き上げることは十分可能です。

そして、そのためにも過去問を有効活用した勉強が重要です。

具体的には、下記の内容が大事です。

- 必修問題を解く瞬発力を養う

- 一般問題で確実に点を取る

- 解くスピードを意識する

- 過去問だけでなく新しい出題基準に合わせた対策も練る

- 過去問の活用を含めて、歯科国試のプロに相談する

それではこれから、歯科医師国家試験の過去問を有効活用した受験対策を順番に解説します。

6-1:必修問題を解く瞬発力を養う

歯科医師国家試験には「必修問題」があり、全80問から構成されています。

問題形式は、

- Aタイプ…選択肢の中から1つ選べ

- X2タイプ…選択肢の中から2つ選べ

が採用されています。

※X2タイプは第116回より採用

必修問題は単純な知識のみで解答できる問題が多く、過去問の似た問題や基礎的知識に対しての暗記力や瞬発力が問われます。

そのため、この点は過去問を使ってしっかり押さえておけば、確実に点数を取ることができます。

6-2:一般問題で確実に点を取る

歯科医師国家試験の「一般問題」も、過去問を使った対策がしやすいです。

一般問題とは、性別・年齢などの条件提示がなく、疾患や病態などの与えられたテーマについての知識を問う問題を指します。

総論・各論の範囲それぞれから疾患の基礎的な知識を問う問題が満遍なく出題されるため、あやふやに覚えている場合は誤った選択肢を選んでしまう可能性があります。

また、一般問題で問われる知識の理解が浅い状態では、臨床実地問題の得点力に大きく影響してきますので、過去問を中心にしっかりとした対策が必要といえます。

6-3:解くスピード(時間配分)を意識する

過去問を実際に使って勉強する際に、意識していただきたいのが「解くスピード(時間配分)を意識する」ということです。

実は、多くの歯科医師国家試験の受験生が、

「見直しする時間がなかった…」

「〇〇に時間を取られすぎてしまった…」

と、国試終了後に後悔の念に駆られている現実があります。

ご存じのように、歯科医師国家試験の試験時間は、午前と午後でそれぞれ2時間15分ずつ、2日で合計9時間行われます。

2時間15分のそれぞれの試験時間の中では、

- 必修問題:20問

- 一般問題:45問

- 臨床実地問題:25問

の90問が出題されます。

最後10分間を解けなかった問題やケアレスミスの見直し、マークチェックの時間に充てるとすると、残りは2時間5分(7,500秒)となります。

このことから少なくとも、

- 必修問題と一般問題は1問当たり60秒

- 臨床実地問題は1問当たり約2分30秒(150秒)

のペースで解いていく必要があります。

しかも、どれだけ過去問を解いていても、当日はすべてが初見の問題で、合格のプレッシャーもかかっています。

そのため、普段の過去問を解くペースより、さらに厳しい時間配分を想定しておくことが大事です。

また、特に第116回以降は必修問題に、「X2タイプ(選択肢の中から2つ選べ)」が採用されることから、過去問ではあまり意識することのなかった必修問題の見直しに時間が取られる可能性があります。

したがって、過去問を使って勉強する際は、時間配分を厳しく設定し、スピーディーに解いていくようにしてください。

よりスピーディーに過去問を解く練習をしておくことで、本番は余裕をもって取り組むことができます。

6-4:過去問だけでなく新しい出題基準に合わせた対策も練る

今回は、歯科医師国家試験の過去問を活用した受験対策に焦点をあてて解説しました。

しかし、当然ながら過去問を使った勉強だけでは、受験対策として不十分です。

その理由の一つは、出題基準の改訂にあります。

近年の歯科医師国家試験では、4〜5年に一度出題基準が改訂される傾向にあり、直近では第116回の改訂された出題基準が2022年3月末に公表されています。

改訂される場合の具体的な出題基準は、試験の約10ヶ月ほど前に公表されます。

もし、あなたが受ける試験が改訂年度にあたった場合は、これまでの過去問だけでなく新しい出題基準に合わせた対策をしっかりと練った上で1年間勉強していく必要があります。

その際には、ブループリントと呼ばれる「歯科医師国家試験設計表」を隅々まで目を通して理解しておくことが重要です。

※「ブループリント(歯科医師国家試験設計表)」とは、試験委員が出題に際して準拠する基準(ガイドライン)の各項目の出題割合を示したものとその具体的な内容です。

ちなみに、第116回試験では、

- 和漢薬を服用する高齢者や全身疾患を持つ者等への対応

- 医療のグローバル化に伴う国際保健

についての出題内容が追加されることが公表されました。

今回の改訂では、このように歯科領域に限らない医科領域からの出題が増えたのが特徴でした。

今後の出題基準の改訂の方向性としては、第116回の試験のように、より高度な医科歯科連携の知識を問う出題が増えていくと予想されます。

6-5:過去問の活用を含めて、歯科国試のプロに相談する

ここまでを読んで、

「歯科医師国家試験の過去問の活用法をもっと知りたい」

「歯科医師国家試験の効率的な勉強法が知りたい」

と思ったあなたは、歯科国試のプロに相談することもおすすめします。

当サイト「歯科国試ドットコム」を運営する「60日合格塾」は、

- 国家試験に精通したプロの現役歯科医師

- 受験生だけでなく、親御様の相談も可能

- 電話・メール・LINE・Zoomなど各種対応

- 土日や夜間でも相談可能

という特徴を持つオンライン個別指導塾です。

歯科医師国家試験の過去問の活用法から効率的な勉強法、受験対策まで相談できる、無料相談を行っています。

興味があれば、ぜひお気軽に「60日合格塾」の公式LINEからメッセージをいただければと思います。

また、歯科医師国家試験の対策について、詳しくは下記の記事も参考にしてみてください。

まとめ:過去問の活用は国試の対策に必須!

この記事では、まず歯科医師国家試験の第113回~第116回過去問を整理した、当サイトの各ページを初回しました。

その上で、歯科医師国家試験の傾向として、

- 歯科医師国家試験の合格基準が上がっていること

- 第117回以降、より難易度が上がる可能性があること

について説明しました。

その上で、歯科医師国家基準に合格するためにやるべき過去問の活用として、下記の方法を紹介しました。

- 必修問題を解く瞬発力を養う

- 一般問題で確実に点を取る

- 解くスピードを意識する

- 過去問だけでなく新しい出題基準に合わせた対策も練る

- 過去問の活用を含めて、歯科国試のプロに相談する

最後に、もしあなたが今年の歯科医師国家試験に不安を頂いている場合は、できるだけ早い段階で「歯科国試ドットコム」を運営するオンライン個別指導塾「60日合格塾」にご相談ください。

60日合格塾の詳細をもっと知りたい場合は、こちらのサイトをぜひご覧ください。

ご相談の際は、こちらのLINEに登録してお気軽にメッセージをお送りください。

当メディア「歯科国試ドットコム」は、歯科医師国家試験の受験生が確実に合格できるように、受験生本人と親御様向けに情報提供するメディアです。

もしあなたが、歯科医師国家試験に対して不安を抱えている場合、ぜひ当メディアの記事を読んで知識やスキルを身に付け、合格に向けた正しい努力ができることを願っています。