【領域落ち】歯科医師国家試験に不合格になった人がとるべき対策

- 公開日:2023.07.26

- 更新日:2024.02.01

- 784 views

歯科医師国家試験で領域落ちしてしまったあなたは

「どうして領域Aを落としてしまったんだろうか…」

「自分以外にも領域落ちした人はいるんだろうか?」

「各論対策を完璧にして来年は必ず合格したい!」

といった疑問や気持ちがあるのではないでしょうか。

歯科医師国家試験に領域落ちしてしまうと、悔しかったりやるせない気持ちになりますよね。

しかしここで、「この1年間で総論もしくは各論対策を完璧にして来年は受かろう!」と安易に決意してしまうのは危険です。

実際に当メディアを運営する60日合格塾に寄せられた相談の中でも、「領域B(各論)が2点足らずに落ちてしまったので、今年は各論対策ばかりに取り組んでいたら、全国模試でどういう訳か必修も含めて点数が下がってしまい、どうすれば良いかわからなくなってしまった。」という経験をされた方がいました。

このように、領域落ちしてしまった人でも、ひたすら領域別の対策をしているだけでは、来年度の合格が遠のいてしまう可能性があります。

そこでこの記事では、歯科医師国家試験に領域落ちしてしまった人向けに

- 歯科医師国家試験における領域落ちとは?

- 領域落ちした人が考慮すべき3つのポイント

- 総論・各論の正答率を上げるための勉強法

- 歯科医師国家試験全般に対応するための勉強のポイント

について解説していきます。

あなたがこの記事を読めば、領域落ちしてしまった際に次に取り組むべきことが分かるようになるでしょう。

ぜひこの記事を読んで、歯科医師国家試験合格への第一歩を踏み出しましょう。

また6章では、短期間で総論・各論対策も可能な「60日合格塾」の特徴についても案内していますのでぜひ、最後まで目を通してみてください。

目次

1章:歯科医師国家試験における領域落ちとは?

まず始めに、歯科医師国家試験における領域落ちの定義についてお伝えします。

ご存知のように、歯科医師国家試験には、必修・領域A(総論)・領域B(各論)という3つの採点区分が存在します。

領域落ちとは、この3つの採点区分のうち必修は合格基準点を満たしていたものの、領域A(総論)・領域B(各論)のどちらか一方、あるいは両方が合格基準点に満たず、不合格となってしまうケースのことです。

領域の点数の内訳は以下の通りです。

- 領域A(総論):一般問題 100問 各1点

計100点

- 領域B(各論):①一般問題 80問 各1点

②臨床実地問題 100問 各3点

計380点

また、第115回歯科医師国家試験以前は、一般問題と臨床実地問題は領域A・B・Cで構成されていましたが、第116回よりCがBに統合され、領域A・Bのみとなりました。

また、これらの領域A(総論)・領域B(各論)の合格基準点は相対評価が採用されているため、必修とは異なり「これだけ正解できれば確実に合格」という明確なボーダーラインがありません。

加えて、過去の領域落ちの人数や割合のデータは公開されておらず、その人数や割合は年度によって大きく変化すると考えられます。

そのため、領域A(総論)・領域B(各論)を構成する一般・臨床実地問題で確実に得点し、合格を掴むためにはしっかりとした対策をして臨むことが重要となります。

一般問題と臨床実地問題の正答率を上げるための勉強法については、3章4章で詳しくお伝えしているので、ぜひ併せてご覧ください。

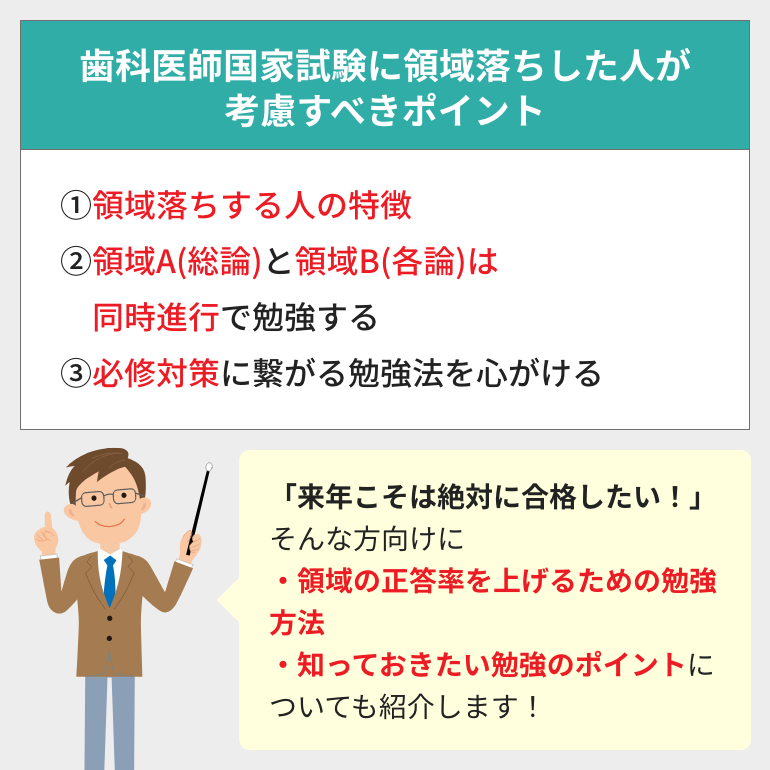

2章:領域落ちした人が考慮すべき3つのポイント

領域落ちしてしまった人が、来年度の合格に向けた勉強を始める際に、押さえておきたいポイントがあります。

それが以下の3つのポイントです。

- 領域落ちしてしまう人の特徴

- 領域A(総論)と領域B(各論)は同時進行で勉強する

- 必修対策に繋がる勉強法を心がける

では、それぞれ解説していきます。

2-1:領域落ちになりやすい人の特徴

まず領域落ちした人に確認しておいて欲しいことが、「領域落ちする人の特徴」です。

もし、これらの特徴に自分が当てはまっていた場合には、そこを改善することで来年度の合格に一歩近づくことができます。

領域で落ちる人の特徴は以下の3つです。

- 必修・一般・臨床の関連を意識した勉強ができていない

- 基礎知識の本質的な理解ができていない

- 過去の出題傾向を把握できていない

必修では合格点を取れているのに領域落ちしてしまう人の多くは、必修・一般・臨床の関連を意識した勉強ができていない可能性があります。

勉強する際には、必修は必修、一般問題は一般問題、と分けて勉強するのではなく、それぞれの問題について関連付けて学習を進めていくのがおすすめです。

詳しい勉強方法については、3章4章でお伝えしていきますので、ぜひ読み進めていただければと思います。

また、必修問題はある程度得点できていても、一般や臨床問題で得点できていない場合、基礎知識の本質的な理解ができていない可能性があります。

歯科医師国家試験で難しいとされる問題の多くは、歯科医師として必要な「考え方」を問う問題です。

そのため、実は歯学部の4年生で受けるCBTで出てくるような、基本的な知識問題をもとに作成された問題=基礎知識問題も多く含まれています。

基礎知識問題のほとんどは、参考書の太文字や赤文字で書かれているような、80%の人が理解していると考えられる問題、つまりCBTレベルの知識で対応可能であり、これは一般や臨床問題だけでなく、必修でも十分問われる可能性があります。

ただし、先ほどもお伝えしたように、この基礎知識問題で難しいのは知識そのものではなく、その知識を使って歯科医師として正しい考え方を導けるかが問われているという点です。

そのため、基礎知識を表面上だけ知っていても、間違った覚え方や考え方をしてしまっては、正解を導き出すことができません。

したがって、領域A・Bの合格基準点を満たすためには、歯科医師として必要な基礎知識を身につけ、そこから正しい考え方を導き出せるような訓練が必要です。

また、歯科医師国家試験の対策としては、過去問の頻出知識から勉強していくことが最も効率的です。

過去問を最低3周はして、過去の出題傾向を把握しておくことをおすすめします。

2-2:領域A(総論)と領域B(各論)は同時進行で勉強する

次に、領域落ちした人が勉強を始める際に意識して欲しいことが、「領域A(総論)と領域B(各論)は同時進行で勉強する」ということです。

仮にあなたが、領域B(各論)だけ点数が足らずに不合格になってしまっていた場合でも、各論メインで勉強を進めるのはおすすめしません。

なぜなら、総論と各論は密接に関わっているため、同時進行で勉強することが最も効率的だからです。

詳しくは次の3章4章で解説していくので、ぜひこのまま読み進めてみてください。

2-3:必修対策に繋がる勉強法を心がける

最後に領域落ちした人が勉強を始める際に意識して欲しいことが、「必修対策に繋がる勉強法を心がける」ということです。

実は、領域落ちをしてしまった人の多くが、合格基準点を越えていた必修に対する警戒心を解いてしまいがちです。

しかし、必修は採点除外問題が出ることも多く、それが上手く自分の不正解と合致していた場合など、いわば幸運によって合格基準を超えてしまうこともあります。

したがって、今年必修が合格点を上回ったことで、必修対策が完璧だと考えるのは危険です。

来年度の確実な合格のためには、一般・臨床問題だけでなく、必修問題にも毎日少しずつでも触れておくことをおすすめします。

また、その日勉強した総論もしくは、各論の科目に関連した問題を中心に必修の過去問を解いていくようにすると、知識の定着にもつながるためおすすめです。

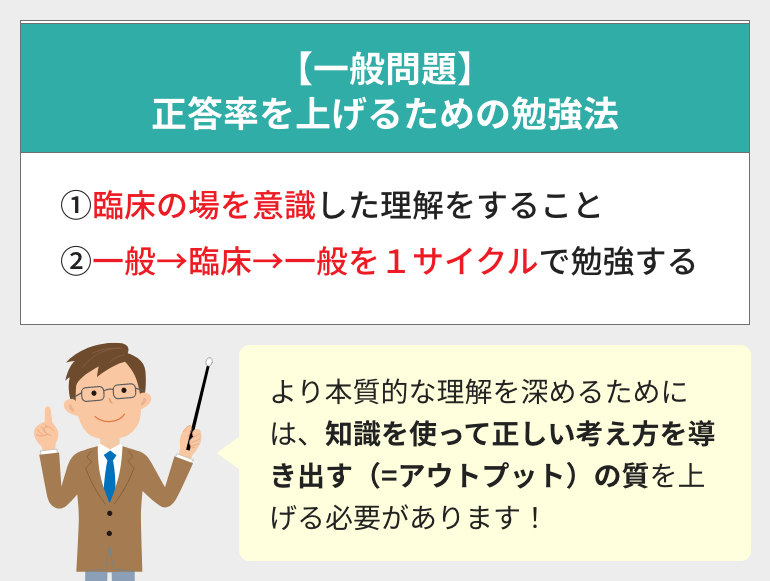

3章:【一般問題】正答率を上げるための勉強法

ここまで1章では領域落ちの定義について、2章では領域落ちした人が勉強を始める際のポイントについてお伝えしてきました。

次にこの3章では、一般問題の正答率を上げるための具体的な勉強法についてお伝えしていきます。

一般問題の正答率を上げるための具体的な勉強法とは、以下の2つです。

- 臨床の場を意識した理解をすること

- 一般→臨床→一般を1サイクルで勉強すること

では、順番に解説していきます。

3-1:臨床の場を意識した理解をすること

まず、一般問題の正答率を上げるための勉強法として、「臨床の場を意識した理解をすること」が挙げられます。

もうすでに知っているという知識でも、臨床の場を意識して勉強をすることで、もう一歩進んで理解を深めていきましょう。

というのも、歯科医師免許の取得者は、大学に残って基礎研究を行う道に進む以外の人がほとんどです。

細かい原理原則などの「枝葉の知識」は、研究者には必要であっても、臨床の場では必須ではありませんよね?

したがって、歯科医師として知っておかねばならない基礎知識とは、臨床の場で必要となる本質的な基礎知識に他なりません。

そのような基礎知識を、確実に押さえている歯科医師を国は欲しているため、臨床と関連のある知識こそが試験に出題されやすいポイントなのです。

そのため、細かい枝葉の知識の勉強は後回しにして、この知識が臨床の場で問われたら?という観点からもう一度理解し直すことが、基礎科目の勉強では特に大切です。

3-2:一般→臨床→一般を1サイクルで勉強する

次に、一般問題の正答率を上げるための勉強法として、「一般→臨床→一般を1サイクルで勉強すること」が挙げられます。

先ほど、臨床の場を意識した理解とお伝えしましたが、その方法で知識を身につけたとしても、国家試験本番でその知識から正しい考え方を導き出せないと正答率アップには繋がりません。

そのため、より本質的な理解を得るためには、ご自身が勉強で獲得した知識を使って、正しい考え方を導き出すこと(=アウトプット)の練習をする必要があります。

そのための具体的な方法として、一般→臨床→一般を1サイクルとして勉強することがおすすめです。

つまり、

- その日勉強した科目に関連する一般問題を解く

- それらの一般問題に出てきた症例や疾患を扱った臨床問題を解く

- 理解があやふやだと感じた知識は、再度関連する一般問題を解き直す

というサイクルを繰り返すということです。

このように一般問題について丁寧に問題を解いていくことを繰り返すと、より確実に理解が深まり、臨床問題の正答率アップに繋がります。

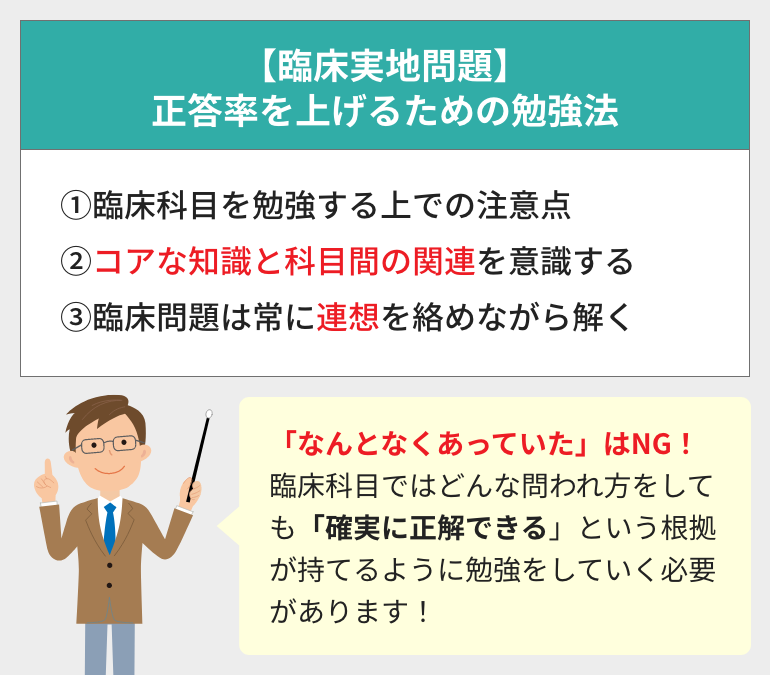

4章:【臨床実地問題】正答率を上げるための勉強法

3章では、一般問題の正答率を上げるための具体的な勉強法についてお伝えしました。

次にこの4章では、臨床実地問題の正答率を上げるための具体的な勉強法についてお伝えしていきます。

臨床実地問題の正答率を上げるための勉強のポイントは、以下の3つです。

- 臨床科目を勉強する上での注意点を知る

- コアな知識と科目間の関連を意識する

- 臨床問題は常に連想を絡めながら解く

では、順番に解説していきます。

4-1:臨床科目を勉強する上での注意点を知る

まず、臨床科目、特に臨床実地問題における注意点を説明します。

実は、臨床実地問題は、問題文からある程度のイメージさえつけば、偶然だったり何となく選択したりして「当たってしまう」ことがあります。

しかし、それを自分の実力と勘違いしてしまうと、国家試験本番では対応できません。

臨床実地問題は試験の配点の50%以上を占めることから、臨床科目をなんとなく勉強している人は、好不調の波が激しく、成績が安定しない傾向にあります。

したがって、合格するためには、臨床科目でどんな問われ方をしても「確実に正解できる」という根拠が持てるように勉強をしていく必要があります。

4-2:コアな知識と科目間の関連を意識する

先ほどお伝えしたように、領域落ちした人は臨床科目でどんな問題が出ても、「確実に正解できる」という自信を持てるように勉強を進めていく必要があります。

そのために、まず最初にやるべきこととして、各科目の基礎的な知識だけをもう一度学び直すこと、すなわち点と点をつなげる学習が必要です。

歯科医師国家試験では、この「基礎的な知識=コアな知識」を扱う問題にいかに対応できるかが合格の鍵となります。

コアな知識とは、

- 過去問で何度も問われているような国家試験で重要とされている知識

- あらゆる方向からの問われ方が可能な知識

のことを指します。

コアな知識は、これまでの大学内の試験や模試でも、基礎問題として多くの受験生が触れてきている知識のため「分かった気になりやすい」知識でもあります。

しかし実は、国家試験で難しいとされている問題の多くは、コアな知識を使った「考え方」を問う問題です。

このような問題を提示している出題者側は、その問題を通じて、歯科医師として必要な「考え方」を問おうとしているので、基礎知識を表面上だけ知っていても、間違った考え方をしてしまうと正解を導き出すことができません。

そのため、「コアな知識」を分かった気にならず完璧にしておくことが、来年度の合格への大きな一歩となります。

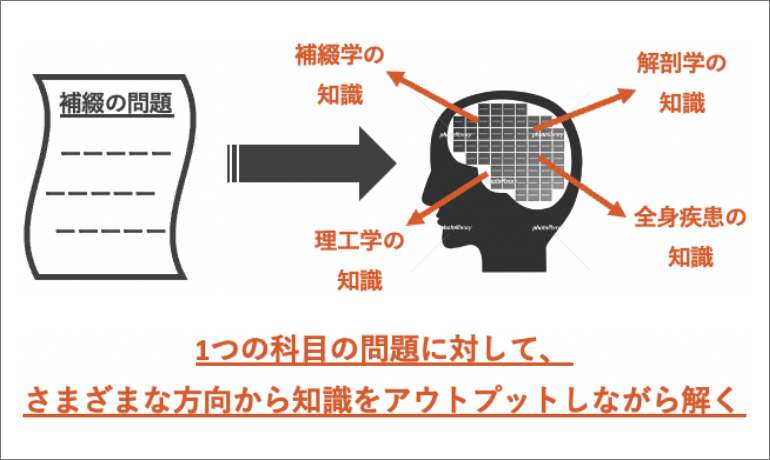

また学習を進めていく際には、科目ごとに勉強をするのではなく、常に科目間の繋がりを意識して勉強することをおすすめします。

例えば、補綴学の過去問を解いていく際に、理工学・解剖学といった関連する科目や、全身疾患・先天性異常といった関連する知識を、どんどん調べて肉付けしながら勉強をしていくといったイメージです。

このような勉強法は、一つの過去問を解くだけでもかなりの時間がかかり、1日の進度は遅くなります。

しかし、特定の科目だけを勉強するよりも強固な知識に仕上げることができ、このような科目間の知識の繋がりこそが合格の鍵となります。

4-3:臨床問題は常に連想を絡めながら解く

臨床実地問題で得点するためには、コアな知識を完璧にし、科目間の繋がりを意識して勉強をすすめていくことが大切とお伝えしました。

その上で、臨床問題の正答率をさらに上げるために必要なことが、「問題文をきちんと読み、正しい解釈を行う訓練」です。

臨床実地問題の問題文はただ読むだけではなく、そこから「何が?」「なぜ?」「他に関連するものは?」といった疑問を持ちながら、必要ならメモに書き出しながら取り組んでいきましょう。

このように疑問を持って勉強に取り組むことで、

- 不正解の選択肢はどこが間違っているのか

- 選択肢がどう変われば正解なのか

など、1問で多くの知識を吸収していくことが出来ます。

また、先ほどお伝えしたように臨床問題では特に、問題文をきちんと読まずに選択肢の吟味に移ってしまうと、「なんとなく合っていた」という現象が起きやすくなります。

それを繰り返してしまうと国試本番になって、「分かってはいるけどあと一歩根拠がなくて解けない」という事態になりかねません。

それを防ぐためには、日ごろから問題文と選択肢をきちんと最後まで読み、根拠を持って確実に正答していくという訓練をしておくことが必要です。

さらに、臨床実地問題の正答率を上げるためにもう一つ大切なことは、解き方がわからない問題は必ず解決する、放置したり後回しにしないということです。

わからない問題に出会った際には

- 解説を読み込み解き方・考え方を知る

- 自分にどの知識があれば正解にたどり着けたのか考える

- 自分が選んだ選択肢はどこが間違っていたのか考える

- 自分に足りなかった知識を復習する

など、今後の勉強のヒントが沢山詰まっています。

このようにわからない問題に出会って、疑問を持ち、それを解決した時こそ自分の成長に繋がる瞬間です。

これらの方法で正答率を上げていくことが出来れば、領域別において合格基準に大きく近づくことができます。

以下の「60日合格塾」のInstagramでは、臨床問題を使った勉強方法を紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。

5章:国試勉強において知っておきたい4つのポイント

3章、4章では、歯科医師国家試験の領域問題の正答率を上げるための、具体的な勉強法についてお伝えしました。

しかし、2章でもお伝えしたように、領域落ちした人が歯科医師国家試験合格を目指すためには、必修・一般・臨床の関連を意識した勉強に取り組むことが必要です。

そこでこの5章では、領域別対策に限らず、歯科医師国家試験全般の学習を進めていくための重要なポイントについてお伝えしていきます。

詳しくはコチラの記事でも解説していますので、ぜひ一度ご覧ください。

【歯科医師国家試験】効率的な勉強法、科目・分野別のおすすめ勉強法

歯科医師国家試験合格に向けた学習を進めていくために、重要なポイントは以下の4つです。

- 勉強時間は始めと終わりが重要

- 試験本番を意識して勉強する

- 適切な予備校やテキストの選び方

- 自分なりの気分転換を身につける

では、それぞれ解説していきます。

5-1:勉強時間は始めと終わりが重要

次の国家試験までの限られた期間で、勉強効率を上げるためには何が重要なのでしょうか。

実は、勉強時間はその長さよりも、始め方と終わり方が重要であるといえます。

もちろん、理想の勉強時間は人によって集中力が続く時間や生活リズムが異なり、一概にこうと言うことができません。

しかし、ここでは毎日の勉強時間を決める上で、最低限確保して欲しい2つの勉強時間についてお伝えします。

それは、

- 1日の勉強終わりに勉強した内容を振り返る時間

- 翌朝に前日の勉強内容を1から思い出す時間

をそれぞれ15〜30分取ることです。

毎日意識してやらなければいけない勉強時間は、たったこれだけです。

どうでしょう。

肩の荷が少し下りたでしょうか。

実は、これは、「人の脳は1度覚えたことを1時間後には56%忘れ、1日後には74%、さらに1週間後には77%忘れる」という「エビングハウスの忘却曲線」から導き出された、最も「長期記憶」として残りやすい勉強法なのです。

もちろん個人差がありますが、「時間が経つほど記憶は減る」というのは事実です。

そこで、最低限当日の夜・翌朝の2回思い出すことが、国家試験当日まで頭に残る「長期記憶」にするためには欠かせないのです。

具体的には、以下のようなやり方がおすすめです。

- 1日の勉強終わりにまっさらなノートを開き、その日勉強したこと・理解したことをテキストも何も見ずに書き出す

- 翌朝、同じ内容をもう一度書き出してみる

「同じことを何度も振り返るなんて面倒!」

「その時間があったら少しでも先に進めたい」

と思われる方もいるでしょう。

しかしこのように、1日の内の終わりと始まりの時間で、その日の学習を振り返ることが知識の定着に繋がり、それが歯科医師国家試験合格に向けた大きな一歩となることを覚えておきましょう。

5-2:試験本番を意識して勉強する

受験勉強のゴールは、国家試験本番で初見の問題に対して、自分の持っている知識と思考力を総動員して、問題を解いていくところにあります。

したがって、最終的に合格を左右するのは、「インプット力」ではなく「アウトプット力」です。

4章では、コアな知識を完璧にすること(=インプット)をおすすめしました。

しかしいくらインプットが出来ていても、その覚えた知識を組み合わせて、自分の考えを出力する作業(=アウトプット)が出来なければ、国家試験本番で実力を発揮することは出来ません。

もちろん4章でお伝えしたように、コアな知識を完璧にしておくことは重要です。

しかし、コアな知識以外の暗記はそれほど必要ありません。

なぜなら、必修問題を除く一般問題・臨床実地問題では、最低限必要な知識を使っていかに答えを導き出すかが最も労力の少ない回答方法であり、それこそが出題者の意図と呼ばれるものなのです。

実は、歯科医師国家試験の全問題の60%ほどは、暗記だけでも回答可能です。

しかし全てを完璧に暗記できるような受験生はいないため、暗記のみで満点を目指すのは正しい戦略とは言えません。

そうなると、残り40%の「最低限の知識を使って答えを導き出す」問題の正答率を、いかに高めていくかに注力した方がよっぽど全体の得点効率が上がるのです。

そのため、やみくもに暗記を始めるだけではなく、まずは最低限の知識だけを覚えるということをしっかりと意識した上で、学習計画を組み立てていくことをおすすめします。

また、本番で実力を発揮するためにも、日々の学習の中にアウトプット作業を取り入れていくことをおすすめします。

具体的には、以下のような方法があります。

- 過去問を解く際に、自分なりの考え方を書き出しながら解く

- 自分が覚えた知識を人に分かりやすく説明する

- 自分なりの言葉で体系化してノートにまとめる

また、アウトプット作業の手始めとしておすすめなのが、5-1でお伝えしたような1日の学習の終わりと始まりの時間に、その日の学習を振り返る方法です。

それぞれ15〜30分間で、テキストや参考書などを見ずに覚えている知識だけを使い、その日勉強した内容から自分なりの考えを1からノートに書き出してみましょう。

初めからこれを完璧にできる受験生は、ほとんどいません。

それくらい、覚えたことを自分の考えとして、人に説明できるレベルでアウトプットできるようになるためには、訓練が必要なことなのです。

しかしながら、日頃からこのようなアウトプット作業に注力することを心がけていけば、国試本番にはかなりの力が付いていますので、ぜひ意識して取り組んでみてください。

5-3:適切な予備校やテキストの選び方

必ずしも全ての人に当てはまる訳ではありませんが、必要に応じて予備校・塾に通うことをおすすめします。

なぜなら、これまでもお伝えしてきたような受験勉強で一番大切な、「必ず出題されるコアな知識」がどこかを把握するためには、受験のプロから教えてもらうことが最も早いからです。

もちろん、大学の講義やテキストなどを活用したり、独学で勉強したりして合格できる受験生もいますが、かかる労力を考えると最短で合格するためには予備校・塾を有効活用した方が良いでしょう。

そこで、あなたに合った予備校・塾を選ぶ際には、以下の判断軸から総合的に検討することをおすすめします。

- 模試の順位

- 現役or浪人回数

- 時期・入塾タイミング

- 予備校・塾や講師との相性

これらの判断軸から見た最適な予備校・塾の選び方は、こちらの記事で詳しく解説していますのでぜひ一度ご覧ください。

【歯科医師国家試験】大手・中堅予備校と個別指導塾の違い、適切な選び方

また、国家試験の勉強をするために最低限必要なテキストは、主に以下の3つです。

- 過去問解説書

- 科目別の参考書

- 過去10年分ほどの過去問(厚労省のHP上でPDFが公開されています)

過去問解説書とは、過去問の問題集と解説がセットになったものです。

国家試験では、過去問の頻出知識から勉強していくことが最も効率的ですので、こちらをメインのテキストとして使用することをおすすめします。

過去問解説書は、例えば以下のようなものがあります。

- 歯科国試 ANSWER(DES歯学スクール)

- 実践(麻布デンタルアカデミー)

- 第116回歯科医師国家試験問題解説(麻布デンタルアカデミー)

科目別の参考書は、科目ごとにフォーカスしてイラストや図などを用いた解説がされているテキストです。

関連する範囲の過去問No.が記載されていることも多いので、過去問解説書を進めていく中で分からないところは、こちらのテキストを使用して理解を深めるといった使い方をおすすめします。

科目別の参考書は、例えば以下のようなものがあります。

- 歯科国試パーフェクトマスター(医歯薬出版)

- NewText(麻布デンタルアカデミー)

- 加藤の国試合格ノート(麻布デンタルアカデミー)

- 病気がみえるシリーズ(医療情報科学研究所)

過去10年分ほどの過去問は、常に本番を意識した勉強をしていくために使います。

第116回の過去問PDFはこちらから

過去問を中心とした勉強を進めていくと、どうしても科目ごとの勉強に偏りがちになりますが、実際の国家試験では各科目がランダム形式で出題されるため、定期的に過去問を年度ごとに解いてみることで自分が国試本番でどれだけ通用するのかを確認するために使いましょう。

この3つのテキストは常に手元に置いておき、並行して取り組むことをおすすめします。

5-4:自分なりの気分転換を身につける

長丁場の受験期間乗り切るためには、学習効率を保ちつつ、計画的に勉強を進めていくことが重要です。

しかし、長い受験期間になるので人によってはスランプがあったり、集中力を保ち続けるのが難しい時期もあるでしょう。

そんな時のためにも

- 自分なりの気分転換方法

- 負担にならない学習方法

を見つけ、適度に息抜きをしながら学習を進めていくことをおすすめします。

参考までに、当塾の生徒で今年合格した人がやっていた、気分転換や隙間時間での学習方法の例をご紹介します。

【気分転換方法】

- 休憩時間は歩いていた

- 2時間やって30分歩くなど。かなり遠目のコンビニに行ったり工夫した

- 勉強に行き詰まったら、今の悩みや不安な気持ちを紙に書いていた

- 気分が乗らないときには、好きな曲を1曲聞いていた

- TwitterやInstagramをダラダラとみないように、歯科関連だけにフォローを絞った

【隙間時間での学習方法】

- 歩く際は、臨床科目の治療手順を赤信号ごとに必ず1つアウトプットした

- 寝る前に、自分が一日何をやったかを日報を書いて振り返った

これから次の歯科医師国家試験に向けて勉強を始める人は、自分なりの気分転換方法を決めておくことをおすすめします。

6章:基礎知識が不安でもOK!オンライン塾「60日合格塾」の特徴

ここまで記事を読んで、例えばこんな気持ちやお悩みはありませんか?

「領域落ちしてしまったので対策を立てたいが、結局何から始めて良いか分からない…」

「基礎知識を確実に身につける方法が知りたい!」

「もう歯科医師国家試験まで時間がなく総論・各論対策が追い付かない…」

そのような方向けに、基礎知識が不安でもOK!短期間で総論・各論対策も可能な「60日合格塾」についてのご紹介です。

直前期で総論・各論対策に困っている方は、ぜひ60日合格塾にご相談ください。

6-1:60日合格塾の特徴

「領域落ちしてしまったので対策を立てたいが結局何から始めて良いか分からない…」

→当塾の無料の体験講義ではzoomでの模擬講義に加え

- アウトプット指導

- 学習カウンセリング

も行います。

あなたの現在の学力や強み弱みを診断し、最適な学習方法のアドバイスも行っていきます。

また、一年間の学習計画の立て方についても無料で相談に乗りますので、今後の学習計画に迷いがある方はぜひ一度ご相談ください。

「基礎知識を確実に身につける方法が知りたい!」

→60日合格塾では、必修だけでなく一般問題・臨床問題でも確実に問われるコアな知識だけがまとまった完全オリジナルテキストを使用。

中心となるコアな知識から枝葉を広げるように体系化して知識をインプットしてことができます。

無料のオンライン相談では、このインプット方法についてもお伝えしていくので、コツを掴めばご自身でテキストを作成することも可能です。

「もう歯科医師国家試験まで時間がなく総論・各論対策が追い付かない…」

→その名の通り「60日合格塾」は、短期間での歯科医師国家試験合格を本気で目指す塾です。

当塾の無料の体験講義では、zoomでの模擬講義に加え

- あなたが今から歯科医師国家試験合格をめざすために必要な学習方法は?

- そのための学習計画は?

など無料で相談に乗りますので、国家試験直前期で不安や迷いがある方もぜひ一度ご相談ください。

また、現在の成績で合格できるのか?今の勉強方法であっているのか?

歯科医師国家試験に関する疑問やお悩みは、受験のプロである当塾に何でもご相談ください。

当塾に入塾しなくても、もちろん相談費用は無料です。

もしあなたが総論・各論の勉強法や来年度の合格に不安や迷いを感じているのであれば、ぜひ一度、当メディアを運営する「60日合格塾」に無料相談してみてください。

ここからは、当塾の特徴と推奨する学習方法と無料相談で可能なことについて、さらに詳しく説明していきます。

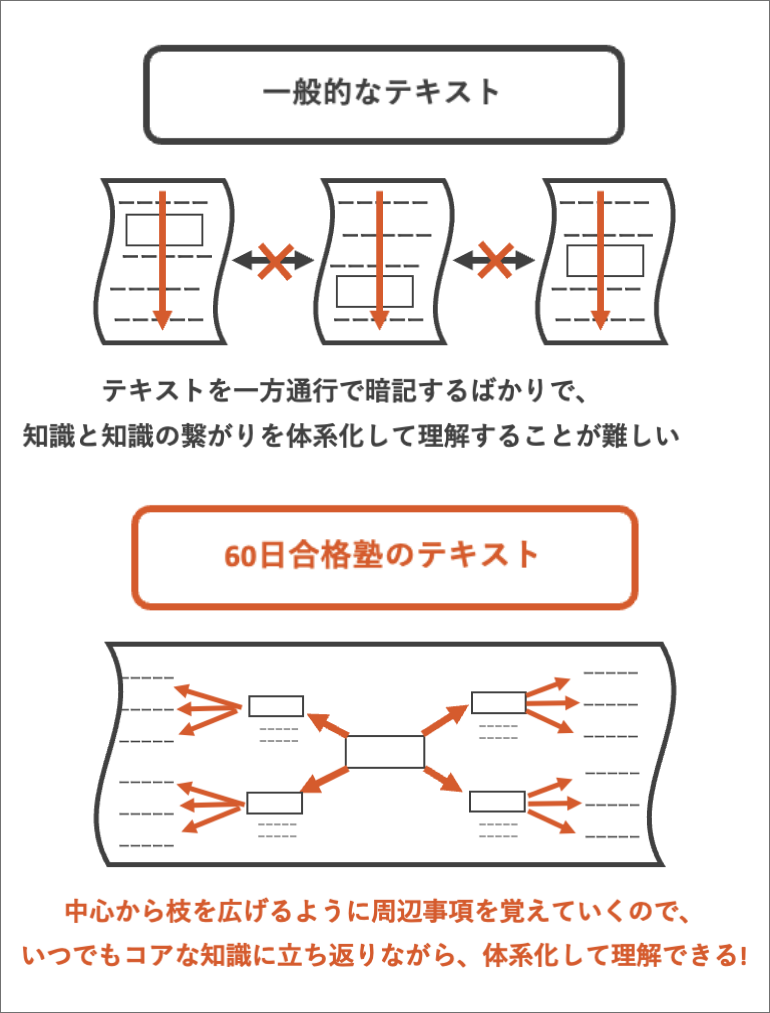

6-1-1:1単元1枚のオリジナルテキスト

60日合格塾では、1単元1枚のオリジナルテキストを使用したインプット方法を採用しています。

一般的な勉強法では、分厚いテキストを1ページずつ覚えていくので、知識の繋がりを意識することがどうしても難しい傾向にあります。

そこで、60日合格塾では大きな1枚のテキストを使用して、中心となるコアな知識から枝葉を広げるように体系化して覚えていくことを推奨しています。

このインプット方法は、当塾に通わなくても自らの力で作ることでも実現可能ですので、無料面談ではその方法の紹介もさせていただきます。

6-1-2:アウトプット中心の個別カリキュラム

実は、学習を進める際にはインプットだけでなく、アウトプットに重きを置いた勉強法がとても有効です。

60日合格塾では、日々の生徒自身の勉強や講師との講義の中での徹底的なアウトプットを通して、「覚えた知識を引き出す力・知識を使って考える力」を伸ばし、国試本番に対応できる力を身に付けていきます。

無料相談の中では、このようなアウトプットメインの講義形式を実際に体験して頂くことも可能です。

6-1-3:完全オンライン 全国対応可能

当塾は、面談〜入塾〜受講までを完全オンラインとしています。

そのため、どのような場所にお住まいでも安心して受講することが可能です。

また、オンラインであるメリットを活かし、質問はチャットで24時間対応など、日々の学習の困りごとについてもすぐに解消できる体制を整えています。

6-2:領域落ちしてしまったら「60日合格塾」に相談を

領域の勉強方法、領域以外でも歯科医師国家試験に向けての勉強法、自分なりに学習しているが漠然とした不安がある、など「60日合格塾」になんでもご相談ください。

6-2-1:国家試験のプロが親身に相談を受けています

塾長をはじめとした受験のプロである講師やスタッフが、様々な悩みや状況に対して最適なアドバイスをさせていただきます。

年間150件以上ものご相談をいただいている対応実績もありますので、安心してご相談をお寄せください。

6-2-2:受験生だけでなく、親御様の相談も可能です

実は、「60日合格塾」に寄せられるご相談は、親御様が3割強を占めています。

面談の時間も柔軟に設定可能ですので、お仕事に忙しい親御様のご都合に合わせた対応が可能です。

もちろん、お子様本人からのお問合せ、親御様+お子様の三者面談も受け付けていますので、ぜひ相談を検討してみてください。

6-2-3:電話・メール・LINE・Zoomなど各種対応

当塾の面談の特徴は、「電話・メール・LINE・Zoom」といった各種方法に対応していることです。

もし、LINEやZoomの使い方がわからないというような場合でも、こちらのフォームからお申し込みいただければ、当方からお電話を差し上げることも可能です。

まとめ:領域落ちしてしまった場合に有効な対策は基礎知識の復習と科目横断的な学習!

歯科医師国家試験における領域落ちとは?

必修・領域A(総論)・領域B(各論)の3つの採点区分のうち必修は合格基準点を満たしていたものの、領域A(総論)・領域B(各論)のどちらか一方、あるいは両方が合格基準点に満たず、不合格となること

領域落ちした人が考慮すべき3つのポイント

- 領域落ちになりやすい人の特徴に当てはまっていないか?

- 領域A(総論)と領域B(各論)は同時進行で勉強する

- 必修対策に繋がる勉強法を心がける

【総論・一般問題】正答率を上げるための勉強法

- 臨床の場を意識した理解をすること

- 一般→臨床→一般を1サイクルで勉強する

【各論・臨床実地問題】正答率を上げるための勉強法

- 分かったつもりにならず、どんな問われ方をしても「確実に正解できるように」なる

- コアな知識と科目間の関連を意識する

- 臨床問題は常に連想を絡めながら解く

国試勉強において知っておきたい4つのポイント

- 勉強時間は始めと終わりが重要

- 試験本番を意識して勉強する

- 適切な予備校やテキストの選び方

- 自分なりの気分転換を身につける

もしも、この記事を読んでも歯科医師国家試験合格に向けた学習計画の立て方や、必修対策の勉強にご不安やお悩みがある場合は、

- 国家試験のプロが親身になって解決策を提示

- 受験生だけでなく、親御様の相談も可能

- 電話・メール・LINE・Zoomなど各種対応

といった特徴のある「60日合格塾」に一度相談してみてください。

60日合格塾の詳細をもっと知りたい場合は、こちらのサイトをぜひご覧ください。

ご相談の際は、こちらのLINEに登録してお気軽にメッセージをお送りください。

この記事の内容を参考に、歯科医師国家試験合格に近づけるよう行動を開始していきましょう。

当メディア「歯科国試ドットコム」は、歯科医師国家試験の受験生が確実に合格できるように、受験生本人と親御様向けに情報提供するメディアです。

もしあなたが、歯科医師国家試験に対して不安を抱えている場合、ぜひ当メディアの記事を読んで知識やスキルを身に付け、合格に向けた正しい努力ができることを願っています。