【最新版】歯科医師国家試験の出題基準と改訂されたポイントを解説

- 公開日:2024.04.01

- 更新日:2024.04.01

- 194 views

歯学部生のあなたは、

歯学部生のあなたは、

- 歯科医師国家試験の出題基準ってどういうものだろう?

- 出題基準を把握して国試対策を万全にしたい

という思いをお持ちではありませんか?

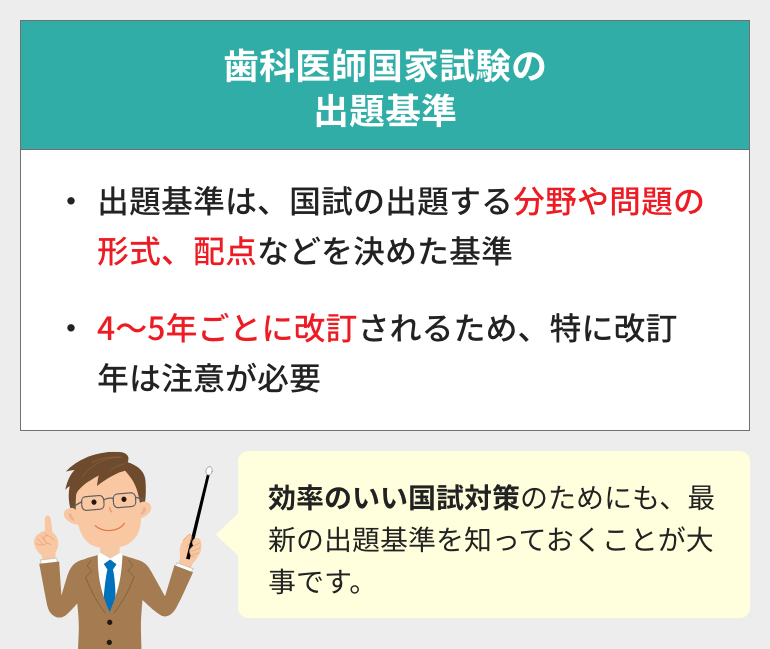

歯科医師国家試験は、4~5年に1回のペースで出題基準を含む試験制度が改訂される傾向があります。

最近では、2023年1月(116回)の歯科医師国家試験で改訂がなされています。

このように定期的に改訂されるため、受験生は、どのような改訂が行われたのか、今後はいつ改訂されるのか、などを把握しておくことが大事です。

その上で、万全の国試対策を行う必要があります。

そこでこの記事では、

- 歯科医師国家試験の出題基準

- 歯科医師国家試験の最新の出題基準・合格基準

- 歯科医師国家試験では合格基準を把握することが大事

という内容を解説します。

この記事の内容を参考に、効率的に受験勉強を進めていきましょう。

目次

1章:歯科医師国家試験の出題基準

それではさっそく、歯科医師国家試験の出題基準について解説します。

最新の出題基準の具体的な内容について知りたい場合は、2章をお読みください。

1-1:出題基準とは

歯科医師国家試験の出題基準とは、簡単にいえば厚労省が決めている歯科医師国家試験の試験問題の作成基準です。

具体的には、

- 出題する分野やトピック

- どの分野やトピックを重視して出題するか

- 各問題の形式、配点、難易度

- 合格の基準

などを含んだものです。

最近のものでは、厚労省が令和5年版の歯科医師国家試験の出題基準を公開しています。

このページを見ると分かるように、どのような内容が出題されるのか細かく決められています。

歯科医師国家試験の問題は、試験委員によって、この出題基準を踏まえて出題されます。

1-2:出題基準は約4年ごとに改訂される

歯科医師国家試験の試験問題は、社会的背景などを踏まえて定期的に改訂されています。

近年では、第107回、第111回、第116回で改訂されており、4~5年に1度改訂が行われていることが分かります。

この傾向から、次回の改訂は早くて2026年の第119回と予想されます。

そのため、2023年度現在で歯学部3年~4年の方は、自分が受ける年度の国試で改訂される可能性があることを覚えておきましょう。

出題基準が改訂される場合、改訂される具体的な出題基準は試験の約10ヶ月前に公表されます。

もし、自分の受ける試験が改訂年度にあたった場合は、これまでの過去問だけでなく新しい出題基準に合わせた対策をしっかりと練った上で1年間勉強していく必要があります。

改訂年度にあたった場合、下記のブループリントをよく読んで出題割合を知っておくことも大事です。

ちなみに、第116回試験では、

- 和漢薬を服用する高齢者や全身疾患を持つ者等への対応

- 医療のグローバル化に伴う国際保健

についての出題内容が追加されることが公表されました。

今後の出題基準の改訂の方向性としては、今回の改訂で和漢薬や全身疾患といった歯科領域に限らない医科領域からの出題が増えたことのように、今後はより高度な医科歯科連携の知識を問う出題が増えていくと予想されます。

それでは次に、改訂された点も含めて、具体的な出題範囲の内容を2章で解説します。

2章:歯科医師国家試験の最新の出題基準と合格基準の特徴

それではこれから、歯科医師国家試験の最新の出題基準・合格基準の内容を解説します。

ここでは、

- 歯科医師国家試験の問題の配点や試験の全体の構成

- 合格の基準

などを解説します。

繰り返しになりますが、第116回の歯科医師国家試験で出題基準の改訂が行われました。

その大きな改訂のポイント別に解説してきます。

2-1:国家試験の問題数と問題の構成

歯科医師国家試験の問題数は、第116回でも変更されず計360題でした。

具体的には、下記のような構成になっています。

- 必修問題 80問:各1点(計80点)

- 一般問題(総論)100問:各1点 (計100点)

- 一般問題(各論) 80問:各1点 (計80点)

- 臨床実地問題 100問 :各3点 (計300点)

合計 360問 計560点

厚生労働省による出題方法についてですが、

(1)出題方法について

○必修問題:出題内容に即した形式を柔軟に選択できるようAタイプに加えてX2タイプを採用し、問題数は80題を維持する。

○一般問題と臨床実地問題:現行の出題数と形式を引き続き採用し、タクソノミーの高い出題を一層推進していく。

とされています。

※引用元:厚生労働省「歯科医師国家試験制度改善検討部会報告書について」

歯学部生は、この必修問題や一般問題といった区別もしっかり理解しておくことが必要ですので、これから説明します。

2-1-1:必修問題

歯科医師国家試験制度における必修とは、「歯科医師として必ず具有すべき基本的最低限度の知識及び技能」とされているように、歯科医師として必須の基本的な知識を問うものを必修と定義しています。

唯一絶対的範囲が決められています。

範囲が決められているので、過去問と似ている問題が出題されやすい傾向にあります。

一般・臨床実地問題と比べて対策しやすいといえるでしょう。

※引用元:厚生労働省「歯科医師国家試験出題基準 平成30年版」

この必修を扱う「必修問題」は全80問から構成され、問題形式は

- Aタイプ…選択肢の中から1つ選べ

- X2タイプ…選択肢の中から2つ選べ

が採用されています。

このX2タイプは第116回の出題基準の改訂によって採用されました。

必修問題は単純な知識のみで解答できる問題が多く、過去問の似た問題や基礎的知識に対しての暗記力や瞬発力が問われます。

しかし、中には見慣れない問題や即答できない問題ももれなく含まれているため、それらを瞬時に見分けた上で、論理的思考力によって答えを導き出すことが必要です。

必修問題対策としては、過去問で一度聞かれた問題は次年度以降に詳しく聞かれる可能性があるので、過去問の正答選択肢の深堀りや誤答選択肢のチェックなどが効果的です。

2-1-2:一般問題

一般問題とは、性別・年齢などの条件提示がなく、疾患や病態などの与えられたテーマについての知識を問う問題を指します。

必修問題のような暗記でも対応できる1問1答の問題形式に比べ、一般問題は総論・各論の範囲それぞれから疾患の基礎的な知識を問う問題が満遍なく出題されます。

※総論・各論などの区別については、後ほど説明します。

そのため、あやふやに覚えている場合は誤った選択肢を選んでしまう可能性があります。

また、一般問題で問われる知識の理解が浅い状態では、臨床実地問題の得点力に大きく影響してきますので、過去問を中心にしっかりとした対策が必要といえます。

常に臨床実地問題を意識して、知識のつながりを考えながら勉強してください。

一般問題には「総論」と「各論」があります。

- 総論:「総論」とは、「歯科医学総論」に該当する範囲のことを指し、総論を扱う問題は全問題数のうちおよそ30%を占めています。

全科目の中から「必修の基本的事項」を土台として構成される、歯科医師として必要な専門的・臨床的知識及び技能を問う問題と捉えておきましょう。 - 各論:「各論」とは、具体的な科目・分野に特化、かつ発展的な内容が含まれた範囲のことを指します。

一般的に「臨床系科目」と呼ばれる、小児歯科学、歯科矯正学、歯科保存学3科を中心とした、より臨床に近い科目が各論の大部分を構成しています。

2-1-3:臨床実地問題

「臨床実地問題」とは、患者の性別や年齢、実際の症例などの具体的な条件提示に対して、臨床実習で培った問題解決能力や思考力を問う問題を指します。

この臨床実地問題には1問3点の高配点が与えられていることから分かるように、歯科医師国家試験では、実際の臨床で遭遇する可能性の高い問題に対処することができる歯科医師を選抜するための試験ともいえます。

勘やなんとなくではなくきちんと根拠をもって正答を導きだせるよう勉強することが大切です。

基本的に、問題文の正しい解釈ができていれば選択肢の優先順位をつけられるようになり、良い点数が取れるようになるでしょう。

余談ですが、現代の歯科医療の現場では、高性能な医療機器を活用できるようになった結果、治療の質が歯科医師の腕に大きく依存するようなことが減ってきています。

そのような時代の変化から、患者当人の訴えや自分の目や耳で得た情報から疾患を診断し、適切な治療方針の提示ができることが、現代の歯科医師に本当に求められる能力になったという背景があります。

そして、それらの能力を短い試験時間内で見極めるための問題が臨床実地問題となりますので、基礎的事項を確実に抑えた上で論理的思考力を養い、一見ひねられた問題にも対応できるような対策が必要となります。

2-1-4:合格基準について

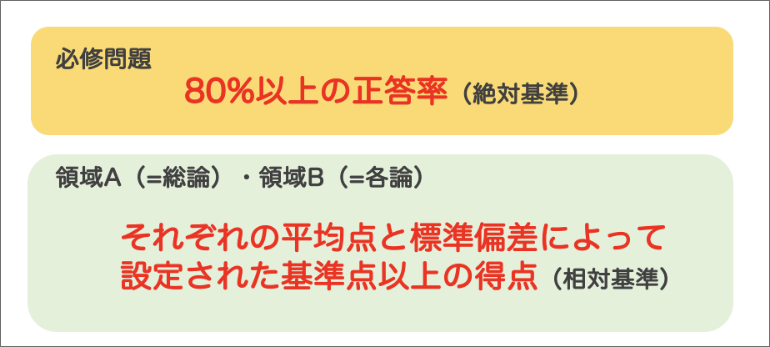

歯科医師国家試験の合格基準は、下記のようになっています。

つまり、

- 必修問題は絶対基準があり80%以上の正答率が必要

- 領域A(総論)・領域B(各論)は相対基準が用いられている。それぞれの平均点と標準偏差を用いて設けられた基準点以上の得点が必要

ということです。

より詳しく説明すると、必修問題は、80%以上の正答率がなければ、他の部分でどれだけ得点していても不合格になります。

また、領域A、Bについては、その年の歯科医師国家試験の受験者の中で、相対的に合格基準が決まることになります。

まとめると、歯科医師国家試験に合格するためには、必修問題で80%以上の正答率を獲得することに加えて、それ以外(領域A、B)でも相対的な基準点以上の得点が必要だということです。

相対基準が設けられているということは、その年の受験生の中で相対的に点数が低い人は落ちてしまうということですので、選抜試験的な側面があるともいわれるのです。

2-2:合格基準における領域の変更

第116回の歯科医師国家試験の出題基準の改訂によって、必修問題以外の領域横断的な問題が増加したことから、合格基準が下記のように変更されました。

領域A、B、Cという区分

↓

領域A=総論、領域B=各論

「領域」とは、国家試験制度における出題上の区分を表す単語です。

第116回の国試からは、総論=領域A、各論=領域Bとシンプルな区分に変更されました。

この変更の背景としては、より各分野を横断的に理解しているジェネラリスト的な歯科医師を選別したい、という国の方針があると考えられます。

たとえば、第115回までの領域Bにおいては、小児は苦手だけど矯正が得意な人は、小児での失点を矯正でカバーすることで合格基準をクリアできる可能性がありました。

しかし、第116回以降の領域Bでは、各論の全ての範囲を満遍なく得点しなければ合格基準をクリアできる確率は低くなります。

このように、特定の分野だけが得意!というような受験生よりも、苦手分野をしっかりと伸ばすことができた受験生が合格できるような試験制度に変わったといえます。

領域AとBは、一般問題と臨床実地問題から構成されており、相対基準を用いた基準点が設けられます。

たとえば、合格発表時に、

- 領域A(総論) 58点以上/100点

- 領域B(各論) 244点以上/380点

というような基準点が公表され、前述の必修問題の正答率80%に加えて、領域A・領域Bそれぞれの基準点を満たしていれば晴れて合格となります。

「合格基準ってどうなってるの?」という疑問もあるかもしれませんが、詳しく書くと長くなるため、下記の記事で確認してみてください。

ここまで歯科医師国家試験の出題基準を解説しましたが、重要なのは、出題基準を知った上でそれを国試対策に活かすことです。

これからその具体的なポイントを説明します。

3章:歯科医師国家試験では出題基準を活用して対策しよう

歯科医師国家試験では、出題基準を活用して対策をすることが大事です。

出題基準としては前述のブループリントの内容はもちろん、下記のように、近年取り上げられている最新の内容も出題基準に含まれると厚生労働省が発表しています。

■社会的課題への対応「高齢化等による疾病構造の変化に伴う歯科診療の変化に関する内容」

- 地域包括ケアシステムの推進や多職種連携に関する内容

- 口腔機能の維持向上や摂食機能障害への歯科診療に関する内容

- 医療安全やショック時の対応、職業倫理等に関する内容

上記のポイントについては、今後も充実を図る、と記されています。

■歯科医師として必要な、和漢薬を服用する高齢者や全身疾患を持つ者等への対応に関する内容

■医療のグローバル化に伴い、歯科医師による国際貢献がこれまで以上に求められている現状を踏まえた国際保健に関する内容

これらについても、出題基準に含まれるとされています。

※参考:厚生労働省「歯科医師国家試験制度改善検討部会報告書について」

上記のような今後の変化に対応するためには、下記のポイントを意識した受験対策が必要です。

- 時間配分と配点を把握する

- まずは得意科目を勉強して苦手科目をカバーする

- 模試結果は見るべきポイントを決めて活用する

- 歯科医師国家試験専門の予備校や塾を活用する

順番に説明します。

3-1:時間配分と配点を把握する

歯科医師国家試験の出題基準を見ると分かる通り、問題数や配点が決まっているため、それらを意識して解いていくことが大事です。

歯科医師国家試験は、1日目の午前にA問題、午後にB問題、2日目の午前にC問題、午後にD問題が行われ、それぞれ2時間15分ずつ合計9時間で行われます。

2時間15分のそれぞれの試験時間の中では、

- 必修問題:20問

- 一般問題:45問

- 臨床実地問題:25問

の90問が出題されます。

最後の10分を解けなかった問題やケアレスミスの見直し、マークチェックの時間に充てるとすると、残りは2時間5分(7,500秒)となります。

そのため少なくとも、

- 必修問題と一般問題は1問当たり60秒

- 臨床実地問題は1問当たり約2分30秒(150秒)

のペースで解いていく必要があります。

本番はプレッシャーもかかるため、普段からこれ以上のペースで解く練習をしていなければなりません。

また、2章でも解説したように、出題基準では配点も決められています。

問題によって配点が異なるため、1問3点の配点である臨床実地問題を1問落とすことは、1問1点である必修・一般を3問落とすこととイコールということを意識しましょう。

意外と試験本番では、臨床実地問題の見直しを後回しにしてしまった結果、3点を落としてしまうことが起こりえます。

また、特に第116回以降は必修問題に「X2タイプ(選択肢の中から2つ選べ)」が採用されることから、過去問ではあまり意識することのなかった必修問題の見直しに時間が取られる可能性があります。

そのため、あらためて「配点」を意識し、どの問題から見直していくか考えておきましょう。

3-2:まずは得意科目を勉強して苦手科目をカバーする

歯科医師国家試験の受験対策として、得意科目から勉強することも大事です。

あなたは「苦手科目をなんとかして克服したい」という焦りをお持ちかもしれません。

しかし、そんな方にお伝えしたいのが、まずは得意科目を優先的に勉強して、得点力の向上と科目間の横断的な知識を身につけることです。

そこで、まず勉強に対する抵抗が少ない得意科目から、科目間の横断的な知識を意識した勉強をしていくことで、のちに苦手科目に取り組んだ際に、すんなりと理解しやすくなる可能性が高まります。

3-3:模試結果は見るべきポイントを決めて活用する

模試は、歯科医師国家試験の出題傾向に合わせて作成されますので、国試対策としてしっかり活用するべきです。

そのため、具体的には下記のようなポイントを意識して受けることをおすすめします。

- 苦手科目の確認

- 時間配分

- 今の勉強量でどれくらいの点数が取れるかの確認

また、模試は解きっぱなしにして終わりにしてはいけません。

模試の結果を活用することが大事です。

そこでこれから、模試結果で見るべきポイントと、そうでないポイントを説明します。

実際にあなたが模試を受ける際や、模試結果が手元に届いた際にはぜひ参考にしてください。

3-3-1:領域別・科目別の全国平均と比較する

2章で説明したように、歯科医師国家試験の領域A・Bは、相対基準が採用されています。

そのため、自分の相対的な立ち位置を把握するのに活用しましょう。

まずは、領域別・科目別の全国平均と自分の得点率を比較し、自分の苦手分野と相対的な位置を把握することに努めましょう。

3-3-2:正答率が80%以上の問題の復習

全国平均正答率が高い問題(易問)の内、自分が落としてしまった問題については、今後は落とさないように必ず復習しましょう。

正答率80%以上をひとつの基準として優先順位付けを行いながら復習に取り組むことが大事です。

3-3-3:ケアレスミスの発生箇所・原因の特定

重複マークや未記入、マーキング不良が起きている場合は、本番でも同じケアレスミスをしてしまう可能性があります。

見直してそういう箇所があれば、必ず再発防止策を考えてください。

3-3-4:模試解説書の活用

各問題の正解・不正解だけでなく、各選択肢の解説を読んで、知識がどれくらい定着しているかを把握しましょう。

また解説書の付録でその周辺知識も合わせて復習しておくことも重要です。

このように、模試結果は見るべきポイントを決めた上で自分の立ち位置を確認し、復習の材料として有効活用していくことで、今後の戦略に繋がりますので、以上のポイントをぜひ参考にしてください。

3-4:歯科医師国家試験専門の予備校や塾を活用する

歯科医師国家試験の出題基準に対応し、効率よく国試対策をする上で、予備校や塾を活用することもおすすめします。

歯科医師国家試験の予備校・塾は、出題基準の改訂の情報が発表された場合、その情報をいち早くキャッチし、その対処法を考えてくれます。

そのため、

- 最新の改訂内容に対応した対策が知りたい受験生

- 改訂年に当たることが予測される歯学部生

などは、予備校・塾を活用して最新の対策法をアドバイスしてもらうことが大事なのです。

当サイトを運営する「60日合格塾」は、歯科医師国家試験に特化したオンライン塾です。

無料相談も行っておりますので、歯科医師国家試験の出題基準や、受験対策全般のことで知りたいことがある場合は、お気軽に下記のLINEからご連絡ください。

まとめ:出題基準を把握して歯科医師国家試験の一発合格を目指そう

歯科医師国家試験の出題基準について、理解できたでしょうか?

最後に今回の記事の内容をまとめます。

歯科医師国家試験の出題基準とは、厚労省が決めている歯科医師国家試験の試験問題の作成基準です。

4~5年に1度改訂が行われています。

最近の改訂は下記のようなものです。

- 試験問題の数の変更はなし

- 必修問題でX2タイプ(2つから選べ)の形式が採用

- 各分野を横断的に理解しているジェネラリスト的な歯科医師を選別したい、という方針が反映され、合格基準における領域の変更で、領域A=総論、領域B=各論になった

国試対策は、出題基準を理解した上で行うことが大事です。

具体的には下記のポイントを押さえて勉強しましょう。

- 時間配分と配点を把握する

- まずは得意科目を勉強して苦手科目をカバーする

- 模試結果は見るべきポイントを決めて活用する

- 歯科医師国家試験専門の予備校や塾を活用する

もし、あなたが受ける年に改訂されると対策が増えますが、焦る必要はありません。

適切な勉強法で対処できますので、当サイトの内容をしっかり勉強に役立ててください。

当メディア「歯科国試ドットコム」は、歯科医師国家試験の受験生が確実に合格できるように、受験生本人と親御様向けに情報提供するメディアです。

もしあなたが、歯科医師国家試験に対して不安を抱えている場合、ぜひ当メディアの記事を読んで知識やスキルを身に付け、合格に向けた正しい努力ができることを願っています。