【要チェック】歯学部に向いてない子どもの4つの特徴と進路の考え方

- 公開日:2024.04.01

- 更新日:2024.05.09

- 67 views

あなたは、

あなたは、

- 子どもが歯学部に向いてないのかどうか知りたい

- 歯学部に向いてない子どもの特徴を知りたい

- 子どもが歯学部に向いてないか不安なので、やるべきことを知りたい

などの悩みや疑問をお持ちではありませんか?

歯学部志望のお子さんや、すでに歯学部に入ったお子さんをお持ちの場合、勉強の大変さなどから「向いてない」と不安になることもありますよね。

確かに、歯学部は歯科医師になるための学部ですので、能力や性格で向き不向きはあります。

しかし、一番大事なのは子どもの気持ちです。

そのため、これからやるべきことの一つは、しっかりお子さんとコミュニケーションをとってみることです。

とはいえ、子どもが向いてないのかどうか不安があると思いますので、この記事では、

- 歯学部に向いてない子どもの特徴

- 歯学部に向いてないかも、と思った場合の考え方ややるべきこと

を詳しく解説します。

この記事を参考に、お子さんとの関わり方やサポートの仕方を考えてみてください。

目次

1章:歯学部に向いてない子どもの特徴

それでは、まずは歯学部に向いてない子どもの特徴を紹介します。

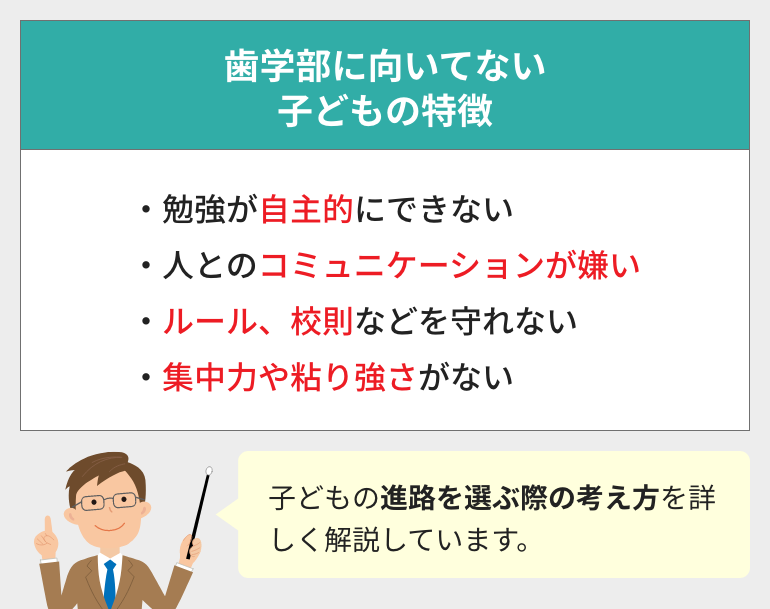

歯学部に向いてない可能性があるのは、下記のような特徴を持つ子どもです。

- 勉強が自主的にできない

- 人とのコミュニケーションが嫌い

- ルール、校則などを守れない

- 集中力や粘り強さがない

順番に説明します。

1-1:勉強が自主的にできない

勉強が自主的にできない子どもは、歯学部に向いてない可能性があります。

その理由の1つは、歯学部は勉強量が多く、自ら主体的に学ばないと習得が難しいからです。

歯学部では、歯科医師になるために医学や歯学に関する幅広い知識や技術を身につける必要があります。

そのため、

- 親や先生から強制されないと勉強できない

- 試験前など追い込まれないと勉強できない

という子どもは、勉強についていけなくなるかもしれません。

また、もう1つの理由は、歯科医になっても主体的に勉強する必要があるためです。

歯科医師国家試験に合格し、歯学部を卒業したからといって、勉強から解放されるわけではありません。

歯科医師に求められる知識や技術は、医学の進歩や治療技術、治療器具の発達によって、日々変化します。

そのため、歯学部卒業後も主体的に学び続ける必要があります。

とはいえ、現時点であなたの子どもが主体的に勉強しないからといって「向いてない」と判断するのは早計かもしれません。

どのような分野も学びを進めるうちに好奇心が高まり「もっと学びたい」という意欲が出てくるものです。

重要なのは「歯学部に合格する」「歯科医師になる」という強い思いであり、その思いがあれば学習意欲も増してくるはずです。

そのため、今の段階で向いてるかどうかを判断せず、これからの勉強態度から様子を見る姿勢も大事です。

1-2:人とのコミュニケーションが嫌い

人とのコミュニケーションが嫌いな子どもは、歯学部には向いてない可能性があります。

なぜなら、歯科医になると、毎日患者さんやスタッフとコミュニケーションを取らなければならないからです。

たとえば、患者さんに対して

- どういう悩みや症状を持っているのか

- どのくらいつらい思いをしているのか

- どうしてほしいのか、どうなりたいのか

などを正確に問診することや、

患者さんの悩みを理解した上で、

- 治療計画を立てる

- 専門家として分かりやすく提案する

といったことを毎日行います。

そして、患者さんに納得してもらった上で、治療を進める必要があります。

また、スタッフに対しては、

- 的確に指示を出す

- スタッフが働きやすい職場環境、人間関係をつくる

というコミュニケーションが必要になります。

コミュニケーションが嫌いであれば、患者さんとの診察やスタッフとの人間関係がストレスになるかもしれませんので、歯学部は向いてないかもしれません。

しかし、コミュニケーションに自信がない子どもや、コミュニケーション力が現時点で低い子どもが、歯学部が向いてないということではありません。

むしろ、コミュニケーションが苦手な子どもは、コミュニケーションが苦手な患者さんの気持ちが理解できるように育つかもしれません。

また、コミュニケーション力はスキルですので、歯学部のカリキュラムの中で身につけることが可能です。

そのため、コミュニケーション力の有無や「苦手そうだから」という理由で、歯学部が向いてないと決めつけないようにしましょう。

1-3:ルール、校則などを守れない

ルールや校則が守れない子どもは、歯学部は向いてないかもしれません。

また、倫理観がなく他人のことを思いやれない子どもも、歯学部は向いていません。

なぜなら、言うまでもなく歯科医師は高度な専門職であり、医療という高い倫理観が求められる仕事だからです。

歯科医師は、患者の口腔内を診察・治療することを通じて、患者の健康を守る責任があります。

そのため、患者の権利や利益を尊重し、倫理的な判断を下すことができる能力が求められます。

規則やルールが守れない、倫理観がない歯科医師は、下記のような行動を取りかねません。

- 患者の同意を得ずに治療を行う

- 患者の利益よりも自分の医院の利益を優先する

- 患者のプライバシーを侵害する

- 医療ミスをする、ミスをごまかす

- 患者によって治療を拒否したり、差別する

このような行動は、患者の健康を損なうだけでなく、歯科医師としての信頼、ひいては業界全体の信頼を失うことにもつながります。

したがって、歯科医師として活躍するためには、ルールや倫理観を大事にする姿勢を身につけることが不可欠です。

もちろん、学生の段階で専門家としての倫理観などなくて当然です。

しかし、普段からルールを守らない、他人の利益を侵害する行動をとる、といった人は歯学部には向いてないでしょう。

もし、あなたのお子さんに思い当たるところがあるなら、よく話し合って、歯科医師を目指すにあたって自分を変えることができるか、それだけの意欲があるか、確認してみましょう。

1-4:集中力や粘り強さがない

集中力や粘り強さがない子どもは、歯学部に向いてない可能性があります。

そもそも、歯科医師になると、

- 患者の口腔内を細かく観察する

- 複雑な手技を正確に行う

といったことが仕事の中心になるため、集中力が必要とされるからです。

また、歯学部は勉強量が多く、進級の試験や共用試験、国試など試験に追われる生活にもなります。

そのため、勉強中心の生活でもめげずに続けられる、集中力や粘り強さが必要になります。

したがって、集中力や粘り強さがまったくない子どもは、歯学部の生活についていくのが大変かもしれません。

しかし、子どもが受験生の段階で集中力や粘り強さがなくても、歯学部に向いてないと判断するのは早いです。

集中力や粘り強さは、これからの受験勉強や歯学部での生活の中で、いくらでも鍛えることができるものです。

そのため、お子さんが、集中力や粘り強さを「これから身につけてやろう」と思えるのであれば、歯学部に向いています。

ここまで、歯学部に向いている子どもの特徴を解説しましたが「子どもが歯学部に向いてないかも」と不安がある場合の考え方を、もう少し詳しく説明します。

2章:子どもが歯学部に向いてないかもと思った際に考えるべきこと

受験生で歯学部志望の子どもが「歯学部に向いてないのではないか」と思われた場合は、これから解説することを参考に行動してみてください。

すでに歯学部に入った子どもについてお悩みの場合は、3章をお読みください。

2-1:歯科医師になりたい強い気持ちがあるかどうか

歯学部志望の子どもに、最も大事なのは「歯科医師になりたい」という強い気持ちがあるかどうかです。

1章でも解説したように、確かに歯学部や歯科医師になるにあたって、能力や性格の向き不向きはあるでしょう。

しかし、能力や歯学部のカリキュラムでしっかり身につけていくことができますし、性格もまだ子どもですので、歯学部の学生生活で変わっていくことが多いです。

そのため、成長途中の子どもの能力や性格から、向いてるかどうかを判断するべきではありません。

それより大事なのが、気持ちの問題です。

そもそも、繰り返しになりますが、歯学部は勉強中心の生活になり、一般的な大学生のようにバイトや遊びを楽しむ余裕はあまりありません。

そのため、このような大変な生活にも負けず、前向きに頑張れるだけの「歯科医師になりたい」という気持ちが大事になるのです。

さらに、歯科医師国家試験は難しい試験ですので、合格のためにも気持ちの強さが大事です。

2-2:歯科医師国家試験の合格率は低い

そもそも、近年の歯科医師国家試験は、合格率が60%台で3人に1人は不合格になる試験です。

また、歯科医師国家試験は浪人するほど合格率が下がるというデータがありますので、まずは一発合格を目指して勉強を進めることが必要です。

しかし、可能性としては「国試に一発で合格できず浪人する」こともあります。

そのため、子どもにも「たとえ不合格になっても歯科医師になるために頑張り続ける」という気持ちがあることが大事ですし、親御さんはその子どもの気持ちをサポートする気持ちを持っていることが大事です。

このように「子どもが歯学部に向いてないかも」と不安な場合は、子どもの気持ちが何より大事なのです。

3章:歯学部の子どもが「向いてないかも」と思った際にやるべきこと

ここまで歯学部志望の受験生の親御さんに向けて、歯学部に向いているか判断するための考え方をお伝えしました。

次に、すでに歯学部に入っている子どもがいて、

- 勉強についていけない

- 性格的に合わない

といった理由から「子どもが歯学部に向いてないかも」と思われている親御さんに向けて解説します。

せっかく入った歯学部で、子どもが挫折しかけていたら心配になりますよね。

そのような場合に大事なのが、以下のような行動です。

- まずは前向きに子どもと関わろう

- 歯学部卒後の選択肢は1つじゃない

- 様子を見ることも大事

- 人の助けも借りよう

順番に説明します。

3-1:まずは前向きに子どもと関わろう

もし、子どもが歯学部に向いてないかも、と不安になっても、親御さんが焦ってはいけません。

親御さんが、自身の不安を解消するために、一方的に子どもを問い詰めたりしないことが大事です。

まずは心を落ち着けて、前向きに子どもと話し合ってみてください。

歯学部は勉強することが多く、試験も多いため、お子さんにはストレスが溜まっているのかもしれません。

また、勉強には個人のペースもありますので、周りについていけない焦りから、必要以上に自信をなくしてしまっているのかもしれません。

そのような場合には、子どもにとって大事なのは、焦らず落ち着いていられる家庭環境や親との関係です。

親との信頼関係があり、子どもにとって親が悩みを話せる相手であれば、お子さんはまた元気を出して前向きに学生生活を送れることでしょう。

そのため、まずは親御さん自身が前向きに考え、お子さんと話し合う姿勢を持つことが大事なのです。

3-2:歯学部卒後の選択肢は1つじゃない

歯学部の子どもが、もし、

- 留年した

- 学校に行けなくなった

といった場合も、焦る必要はありません。

心が元気になれば、また学生生活に復帰することは可能です。

また、仮に歯科医師国家試験に合格できなくても、歯学部卒業後のキャリアは歯科医師だけではありません。

歯学部で学んだことを活かして、

- 医療機関

- 歯科医療機器メーカー

- 製薬会社

などに進む学生もいます。

これらの職種は、むしろ歯科医師よりも安定していたり、お子さんが向いている可能性もあります。

そのため、子どもに歯科医師になることを強いずに、他の選択肢の可能性もありだということを示してあげるといいかもしれません。

歯科医師になれそうにないからと、さっさと辞めさせようとはしないでください。

3-3:様子を見ることも大事

子どもが歯学部に向いてないかも、と不安になった場合、ただ何もせずに様子を見ることも大事です。

親から見て、子どもの様子が不安でも、意外と子どもは「乗り越えられる」と自信を持っているかもしれません。

また、歯学部の学生生活は6年間と長いため、その生活の中では浮き沈みもあるでしょう。

親が無理に手を出したり、強くコントロールしようとすることは、かえって子どもの主体性の成長を阻害する場合も多いです。

そのため、子どもから相談を受けるまでは、何もせずに見守ってみることもおすすめします。

3-4:人の助けも借りよう

歯学部の子どもが、

- 勉強にまったくついていけてない

- 歯科医師国家試験の対策が全然進んでない

といった場合は、人の助けを借りることも検討してください。

たとえば、大学や予備校の教員などです。

家族に歯科医がいる場合や、家庭が歯科医院である場合などは「家族からアドバイスすればいいだろう」と思われることもあるかもしれません。

しかし、子どもからすれば家族からのアドバイスは聞き入れにくかったり、家族関係を悪化させる原因になることもあります。

そのため、家族外の国試に詳しい人や、国試対策のプロに相談することも検討してみてください。

当サイト「歯科国試.com」を運営する「60日合格塾」は、歯科医師国家試験に特化した塾です。

歯科医師国家試験の受験対策はもちろん、学生生活のアドバイスも含めて、無料でLINE相談も行っています。

ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ:子どもの将来が不安なら、まずは親の不安から解消しよう

歯学部の子どもについての不安は解消できたでしょうか?

最後にこの記事の内容をまとめます。

歯学部に向いてない可能性があるのは、下記のような特徴を持つ子どもです。

- 勉強が自主的にできない

- 人とのコミュニケーションが嫌い

- ルール、校則などを守れない

- 集中力や粘り強さがない

また、子どもが歯学部志望の場合、一番大事なのは、歯科医師になりたい強い気持ちがあるかどうかです。

また、すでに歯学部に入っている子どもが、向いていないかもしれないと思っている場合は、下記のことをやりましょう。

- まずは前向きに子どもと関わろう

- 歯学部卒後の選択肢は1つじゃない

- 様子を見ることも大事

- 人の助けも借りよう

まずは親が不安を解消すること、自分の不安を子どもにぶつけないことが大事です。

ぜひ当サイト内の他の記事も参考にして、慎重に考えてみてください。

当メディア「歯科国試ドットコム」は、歯科医師国家試験の受験生が確実に合格できるように、受験生本人と親御様向けに情報提供するメディアです。

もしあなたが、歯科医師国家試験に対して不安を抱えている場合、ぜひ当メディアの記事を読んで知識やスキルを身に付け、合格に向けた正しい努力ができることを願っています。